عام 1942، وحينما كان إنغمار بيرغمان في الرابعة والعشرين من عمره، تعاقدت معه شركة Svensk Filmindustri ليعمل «محرِّرَ سيناريو». وظيفته في «سفينة العبيدِ» تلك - كما سماها لاحقًا - هي أن يكتب سيناريوهاتٍ على طريقة هوليوود، تجربةٌ وصفها بأنها وفّرت أسُسًا صلبة لمسيرته في عالم الإخراج. وأيًا كانت صلابة هذه الأسس، فبيرغمان كان ينظر للوراء بشيءٍ من القسوة إلى غزواته الأولى خلف الكاميرا، إذ وصف فيلمه الأول «أزمة» (Crisis - 1946) بأنَّه «رديء من كل الجوانب»، أما ثالث أفلامه «سفينةٌ إلى الهند» (A Ship Bound for India - 1947) فقال عنه: «إنه كارثة كبرى».

وهذا العداء الشديد بأثره الرّجعي ليس مفاجئًا، فلا أحد يحب أن يُذكَّر من أين بدأ. الأعمال المبكرة دليل على أن للعبقريةِ جذورًا وتاريخًا، وأنها تأخذ في التشكّل والتطور على طول الخط في مواضع ولحظات بعينها. بيرغمان لم يكن هو «بيرغمان» عندما أخرج هذين الفيلمين، لكن رغمًا عن ذلك تظهر خلالهما ومضات تبيّن أن بيرغمان سيصبح «بيرغمان» الذي نعرف. إنهما يحويانِ لمحات مبكّرة من عناصر سردية ستثير اهتمامه وسيتتبعها طوال مسيرته الفنّية: (الأباء المتسلّطون، العلاقات فيما بين النساء، الكهولة، الأطر المسرحيّة، المرض والمعاناة، غواية الانتحار). وتُظهِر هذه الأجنّة السينمائية بعضًا من تفضيلاته البصريّة كذلك، فمنذ بدايته تجنّب نموذج (اللقطة/عكس اللقطة) القياسي لدى هوليوود وفضّل حمل الكاميرا لتظهر وجه شخصيّة واحدة.

إنه من الصّعب تخيّل مخرج مبتدئ يدخل إلى لجنة التقييم الأولى في الاستوديو، عارضًا مشهدًا لرجلٍ عجوز يستيقظ صارخًا من كابوسٍ يرى فيه موته.

يجب ألّا تقتصر رؤيتنا لفيلمي «أزمة» و «سفينةٌ إلى الهند» على أنها مجرّد بداية لمراحل تطوّر حتمي، فهي تُظهر لنا كذلك أن أبحاث بيرغمان الناضجة لتشريح العذاب الرُّوحي واليأس توجد في شكل متواليات سينمائية متصلة بنوعٍ قاسٍ من الميلودراما في كثير من الأحيان، ليظهر الشعور الخاص ومصير الفرد على أنها مسائل ذات أهمية قصوى.

«بيرغمان يحوّل مسائل الحب إلى حالةِ يأسٍ وجودي»:

الميلودراما عادةً ما توظّف الشخصيات المكرورة، وعملا بيرغمان يمتلآن بهذا النمط من الشخصيات، والتي منها شخصيّة «نايف» الشاب شديد التحضّر، فتاة الجوقة، والقديس القرَوي. يُفعمُ بيرغمان - وعلى غير العادة - هذه الشخصيات بالحياة ويولي المعاناة اهتمامًا بالغًا، لا سيما معاناة النساء، حيث يتعامل مع قلقهن تجاه الموت والعلاقات التعيسة بمكاشفة وجدانيّة وحسّ تعاطف واضح، ومتأثرًا بمارسيل كارنيه وجان رينوار، يحوّل بيرغمان مسائل الحب إلى حالة يأس وجودي.

في «أزمة» يعترف الوغد الحزين جاك (ستيغ أولين) في مناجاة ذاتيّة زائفة وصادقة في آن: «أنا لا أحب إلّا نفسي»، وفي «سفينة إلى الهند» تخبرُ سالي (غريتود فريده) يوناس (بيريير مالمستين): «ربما خُلِقتُ لأكون تعيسة وأجعل الآخرين تعساء». لقد كان بيرغمان حينها بالفعل مدركًا - وبشكلٍ تام - الخوف والألم، الأنانيّة والغرور، وأشكالًا أخرى من القيود التي تحدّ قدرة البشر على التواصل وتحرمهم من أن يلمس بعضهم بعضًا.

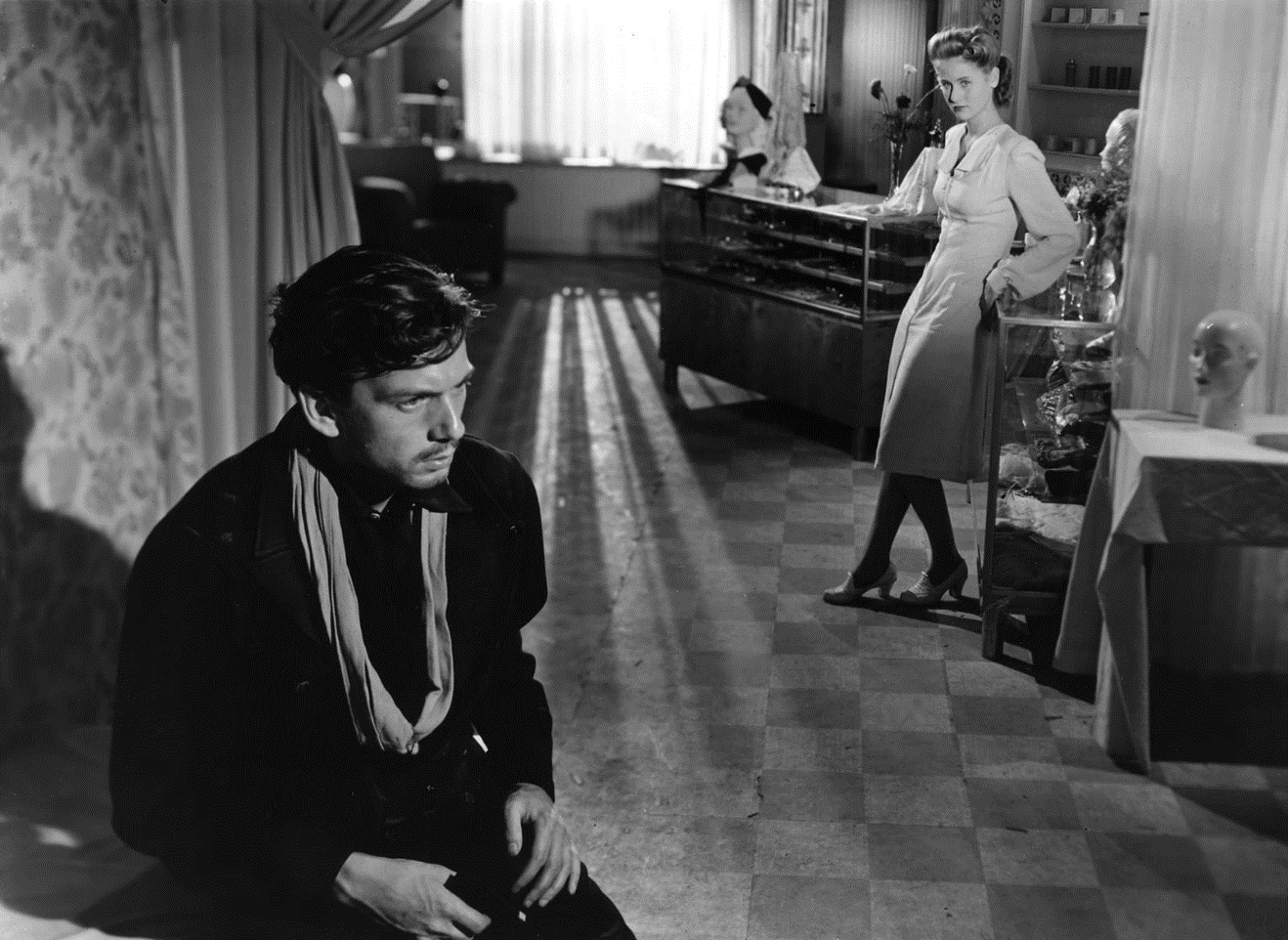

صورة من فيلم بيرغمان Crisis «أزمة».

لقد رأى فيلم «أزمة» النور حينما تواصل كارل أندريس ديملينغ، المدير التنفيذي لشركة Svensk Filmindustri، مع الكاتبِ الشاب معطيًا إياه نصّ مسرحية دنماركية تحمل عنوان «غريزة الأمومة» من كتابة ليك فيشر، ويعودُ بيرغمان بذاكرته إلى الخطوة الأولى: «كان عليَّ العمل على استخلاص نصّ سيناريو جيّد من هذا الهراء الفخم»، وبعد محاولتين أو ثلاثة لمعالجة النص، وجد نفسه في استوديو ساخن للغاية برفقة مصوّر سينمائي لا يعرف استخدام المعدّات، وفنّي صوت هو عبارة عن «كارثة تمشي على قدمين»، وممثّلة مسرحيّة هي دانِّي ليند والتي «يشلّها الخوف» من كاميرا تصوير الفيلم.

لم تكن النتائج الأوّلية مبشّرة على الإطلاق، وبعد أن اطّلع ديملينغ على اللقطات التي صُوّرت في الأسابيع الثلاثة الأولى، طلب من بيرغمان أن يبدأ من جديد، لكن بعد أن أرسل إليه المستشار العظيم فيكتور سيوستروم - الذي ألهم فيلمه الكلاسيكي «عربة الشبح» The Phantom Carriage طموحات بيرغمان الإخراجية - ليعاونه على العمل. أصبح فيكتور مرشدًا لبيرغمان، وبعد عقدٍ من الزّمن سيلعب دور البطولة من خلال شخصيّة الدكتور إيزاك بورخ في فيلم «التوت البري» (Wild Strawberries - 1957). لقد حثّ سيوستروم بيرغمان على أن يكون أكثر بساطة، كأن يوجه الكاميرا إلى الممثلين مباشرة على سبيل المثال. ومع ذلك كان الإحباط حاضرًا، فقد حطّمت الأمطار موقعًا للتصوير في هيديمورا، والذي استغرق تشييده ثلاثة أسابيع. وفيما وجد نفسه محاصرًا بسياسات الاستوديو، ثار بيرغمان على مجموعة العمل، الأمر الذي قاده لاتخاذ قرارات غير مدروسة - مثل مواصلة التصوير ليلًا - ستؤدي إلى دخوله المستشفى متأثرًا بإصابة، وستؤدي أيضًا إلى توتُّر علاقته بالطاقم. ورغمًا عن كل ذلك فإن الفيلم واصل سيره بثقة، وفي بعض الأوقات أظهر شيئًا من العبقرية.

بينما تحرّكت الكاميرا فوق ضفّة النّهر، يصف الراوي بلدةً تشهد الحدث الرئيسي متمثِّلًا في وصول الحافلة: أجراس الكنيسة تدقّ في إصرار، فيما تمضي جيني (ماريان لوفغرين)، وهي امرأة ممتلئة الجسم متشحة بالسّواد، لأخذ ابنتها نيللي (إنغا لاندغري) البالغة من العمر ثماني عشرة سنة، والتي نشأت في الريف على يد إينغبورغ (داني ليند). «فلتبدأ المسرحيّة، ولترفع الستائر» يقول الراوي، وبينما تفتح خادمة إينغبورغ ستائر النافذة، تجذبنا الكاميرا إلى الداخل، وبسرعةٍ خاطفة يصل جاك (ستيغ أولين) حبيب جيني الشاب، مسببًا فضيحةً ومغيّرًا مسار حياة نيللي إلى الأبد.

هناك خطّ زمني واحد في فيلم «أزمة» دافع عنه بيرغمان لاحقًا، حوالي مئتي قدمٍ من الفيلم تمّ تصويرها في صالون التجميل الخاص بجيني ليلًا: لربما أنه يبدأ باللحظة التي تذوب فيها جيني بالمشهد فوق رؤوس دمى عرض الأزياء، أو لربما لحظة تحديقها في المرآةِ عاقدةً يديها تحت ذقنها، قائلةً تناجي ذاتها: «تحت هذا الوجه، يا إلهي...». فتقطع طلقة ناريّة حديثها، وتندفع بعدها إلى الخارج صارخةً دون أن تظهرها الشاشة حيث بقيت الكاميرا داخل الصالون قبل أن تنتقل اللقطة إلى الشارع، حيث غطّت أوراق صحيفة الجثّة المكومة على الأرض، بينما دوت صافرات الإنذار، وأخذت لافتة المسرح المجاور تومض ثم تخفت، لقطة من الواضحِ أنها تَدين بالكثير للواقعيّة الشعرية في السينما الفرنسية، وقد يتمنى المرء لوهلة لو أن بيرغمان تحلّى بالشجاعة الكافية ليجعل هذه اللقطة هي مشهد ختام الفيلم، لكن حكمت الأعراف بعودة نيللي إلى البلدة الناعسة، حيث يعطي المخرج قصتها نهاية تتلاءم وشروط النهايات السعيدة، محطّمة السياق بشكل لا لبس فيه.

ادّعى بيرغمان أنه، وبعد العرض الافتتاحي لفيلمه «أزمة»، تلقّى مكالمة من المنتج لورنس مارمستيدت يقول فيها: «عزيزي إنغمار، لقد كان فيلمًا كارثيًا! إنه من الصّعب تخيّل أي شيء أسوأ من هذا!» قبل أن يضيف ساخرًا: «أفترض أن هاتفك لم يتوقّف عن الرنين حاملًا لك عروض الأعمال الجديدة» لكن في الواقع، قام مارمستيدت نفسه باختيار المخرج الشاب ليقود مشروعًا آخر بعنوان «إنها تمطر على حبّنا» (It Rains on Our Love - 1946)، معلمًا إياه كيفية مراجعة اللقطات المصوّرة للوقوف على تفاصيل ما صنع، لا ما تمنى أن يصنع، قبل أن يعود مارمستيدت للتواصل معه عارضًا عليه مسرحيّة للكاتب السويدي الفنلندي مارتن سوديرم.

صورة من فيلم بيرغمان A Ship to India «سفينةٌ إلى الهند».

” إننا في براغلانديلا، حيث يناقش الناس صراحةً احتياجاتهم، رغباتهم ومشاعر كراهيتهم، مطالبين أن يتمّ الاعتراف بهم وتقبّلهم “

كان «سفينةٌ إلى الهند» عملاً راسخًا، أكثر قتامةً، وله نغمة أعمق وأكثر وضوحًا من «أزمة»، وعلى العكس منه لم يَمِل إلى الترنّح في حسّ الفكاهة العاطفي. الجانب الأهم من حبكة الفيلم يأخذ في التكشُّف حينما يعود البحّار ذو الحدبة يوناس بلوم بالذاكرة إلى تمرّده على تسلّط والده السادي ألكساندر (هولغر لوينادلر) القبطان لقارب إنقاذ، وكما هي الحال مع العديد من أفلام بيرغمان الأخرى، لا تقدّم العائلة في فيلم «سفينة إلى الهند» الملجأ من قسوة العالم وبرودته، بل هي وبكل بساطة ساحة أخرى يمكن للناس أن يمارسوا فيها أخطاءهم. عندما أحضر الأب ألكساندر إلى متن السفينة الفتاة سالي الملسونة، التي كانت راقصة في قاعة فودفيل المحليّة، وقع يوناس في حبّها، ثمّ حولت الظروف القاسية سالي إلى يائسة، كحال جاك في فيلم «أزمة»، فهي تعتقد أنها غير قادرة على الحب، وتتوسّل أن تُترك وحيدة، لكن في نهاية المطاف تكفّ عن المقاومة وتذعن للرجل الذي أملى عليها قبول الحب، وكما هي الحال في «أزمة» يقود بيرغمان النتيجة لتكون كئيبة لا مبتهجة بالانتصار على الحياة، مؤكدًا على أنَّ الماضي لا يمكن تجاوزه بسهولة.

يمكننا أن نلمح في «سفينة إلى الهند» بعض الثيمات الثابتة التي يمكن أن تعرّف بيرغمان كمخرجٍ وصانعِ أفلام: خط الحبكة في مشاهد فودفيل، كان إضافته ليكرر صدى الإطار المسرحي الذي خلقه في «أزمة»، الفيلم الذي أخرجه حينما كان لا يزال مسؤولًا إداريًا للمسرح البلدي في هلسنغبورغ، وهي إشارة مبكّرة أخرى لاهتمامٍ سيلازمه طوال مسيرته الفنّية، لاستعارةِ أجواء وحساسية المسرح في كلٍ من السيناريو والنطاق البصري لأعماله السينمائية.

وكما هي الحال دائمًا مع رغبة بيرغمان العارمة تصوير أناسٍ يتكلمون عن حيواتهم، في «سفينة إلى الهند» عملية خلق هذه اللحظات كانت مؤثرة على العلاقات الحميميّة. ذات ليلة، من فوق سريرها في مقصورتها، أخذت أليس (آنا ليندال) والدة يوناس تتذكر تشغيل مضخة الهواء بينما كان زوجها ألكساندر يغوص في عملية بحث تحت الماء، قالت: «لقد قمتُ بضخ الهواء إلى رئتيك حتى تتمكن من التنفس»، ثمّ يضيء وجهها قناع من نور، وبينما هي تتحدّث، تميل الكاميرا إلى ألكساندر، فتكمل: «كان الأمر كما لو أنني أمنحك الحياة مع كل مرة دفعت فيها تلك الرافعة»، يقاطعها ألكساندر موضحًا أنه يريد الاستمتاع بالأشياء التي لم يحصل عليها في شبابه، ولهذا فهو ينوي الهرب مع سالي. فتسأله أليس بصوت خافت ومختنق: «وماذا سيبقى لي؟»، وهنا يتلاشى كل ما هو سامٍ ونموذجيّ في شخصياتهم، إننا في براغلانديلا، حيث يناقش الناس صراحةً احتياجاتهم، رغباتهم ومشاعر كراهيتهم، مطالبين أن يتمّ الاعتراف بهم وتقبّلهم.

كان العرض الأول لـ«سفينة إلى الهند» كارثة حقيقيّة. بعده قام مارمستيدت باستدعاءِ بيرغمان من مدينة كان يقضي فيها عطلته الصيفية، مجادلًا إياه أن يقوم بحذف أكثر من ألف قدمٍ من الفيلم، يقول بيرغمان: «بامتعاضٍ شديد، ناهيك عن شيءٍ من غرور مترنّح، أجبته بأنه لا نيّة لي ولو بحذف قدمٍ واحدة من هذه التحفة الفنيّة».

لكن ما حدث في الواقع، هو أنه خلال العرض الأول في السويد، أدت مشكلة في الموسيقى التصويرية للفيلم إلى ظهور الحوارات غير مسموعة، إضافةً إلى أن بكرات الفيلم لم يتم تعبئتها بالترتيب الصحيح، الأمر الذي قاد إلى عرض الجزء الرابع من الفيلم قبل الجزء الثالث منه، وكتب بيرغمان في مذكراته أن الحفلة التي تبعت الفيلم شهدت المرّة الوحيدة التي شرب فيها حد السّكر، لدرجة أنه أغمي عليه. ومع كل ما حدث، فإنه -وبعد تجربة «سفينة إلى الهند»- خرج المخرج الشاب حريصًا على تعلّم كل شيء يخص صوتيّات الأفلام، وعمليتي تحميضها ونسخها، ليقول بعد ذلك بنغمةِ صوتِ مبدعٍ حقيقي: «لن يتجاوزني أي فنّيٍ بعد اليوم».