تتقلَّب أمزجة الناس بتبدُّل فصول السنة الأربعة. حبلٌ خفي يشدُّ أقدامهم بقوة ناحية الأرض، والتي بدورها تحملهم معها في تلك الرحلة السنوية حول الشمس. طقوسٌ تتبدَّل وشخوصٌ تظهر وأخرى تنزوي. موسيقيٌّ عظيم مثل فيفالدي لم يتوانَ عن اقتفاء تلك التحولات في عمله الموسيقي الأشهر «الفصول الأربعة»، حيث تتبعَ اشتداد نسمات الريح وخفوت أشعة الشمس وبروز معالم الجمال في المحيط من حوله لِيجعلها تتماهى مع نغماته الموسيقية في محاولةٍ حثيثةٍ منه لسبر أغوار تلك التقلبات. ومن الطبيعي ألا يكون فيفالدي وحده من تنبَّه لذلك الأمر، فأمرٌ كهذا سيلفتُ اهتمام كاتبٍ يبحث دومًا عن خيطٍ رفيعٍ قادرٍ على التحول إلى ملبوس يعجب الرائي أو على الأقل ينجح في تحقيق الغاية الأدنى من صنعه. فقد سلَّط «إريك رومير» قلمه على تقلُّب البشر وقصصهم المختلفة بحلول كل فصلٍ على حدة. ولا عجب أنه ركز على ثيمة معينة تهمُه على الأرجح، لكونها الأكثر حضورًا في أغلب أفلامه، لا في هذه السلسة فحسب، وأقصد بالثيمة هنا: «الحب». تلك العاطفة الجياشة والمتقلبة والشبيهة بتبدل لون ورق الشجر طيلة العام. ولعله الأمر الأكثر تعقيدًا، والعصي على الفهم منذ اللحظات الأولى التي استشعر فيها الإنسان حاجته الماسة له، ليغدو متحيرًا، شاعرًا بالنقص متى أدرك أفوله.

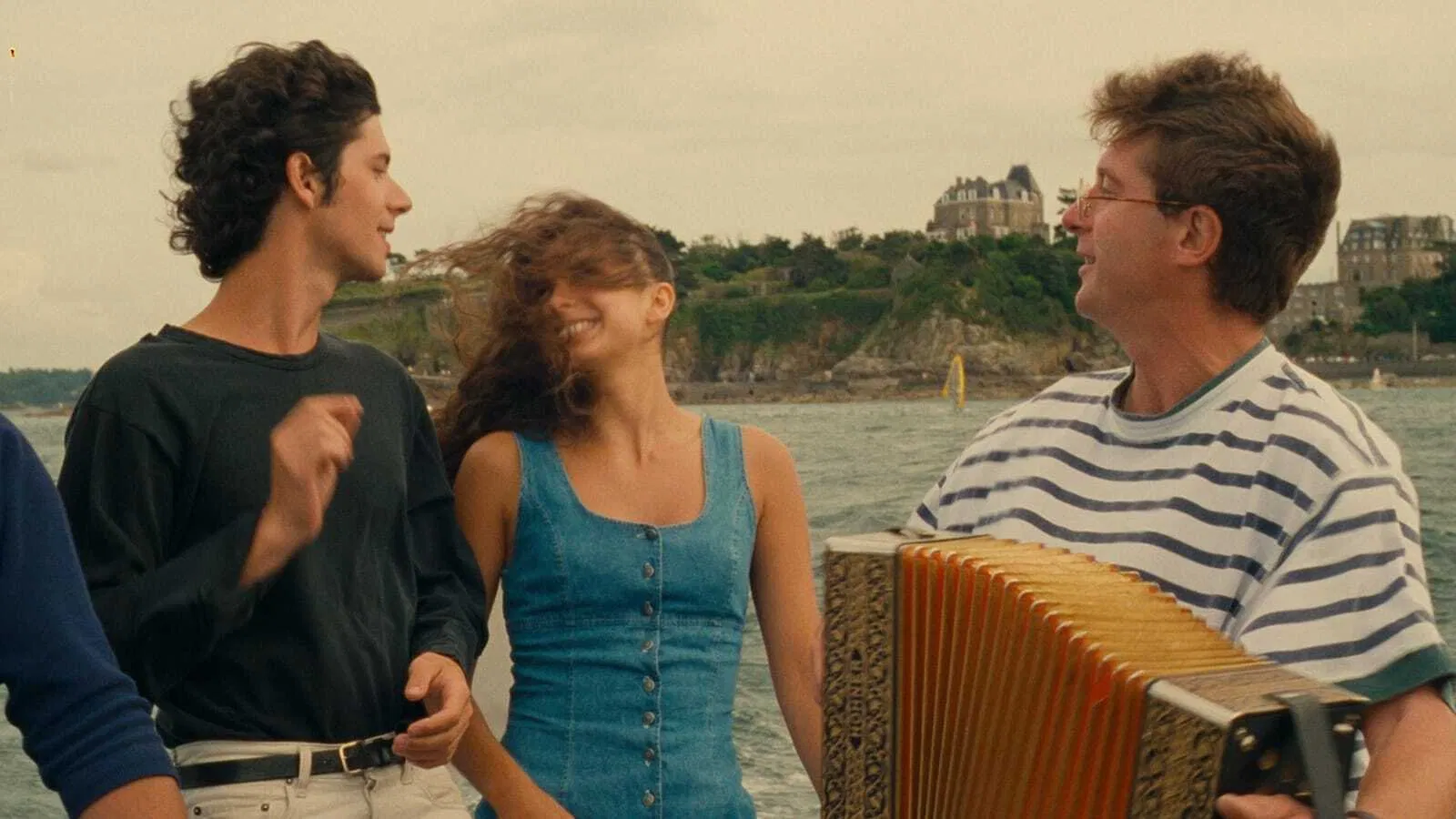

في رحلته داخل سلسلة «الفصول الأربعة»، يتنقل رومير بين المشاعر المختلفة منذ ساعة نشأتها، لِيرافقها في طور تحولاتها المُتقلِّبة، إلى أن يصل معها إلى شكلها النهائي. ننغمسُ معه في غمار هذه السلسلة، بدءًا بفصل الصيف، والحب في الصيف لا يعوَّل عليه. حبٌ تثيره المغامرات الجامحة المصاحبة لفترة تنقُّل الناس من موطئ الاستقرار لآخرَ يمتازُ بعدم الدوام! فلن يكون غريبًا على «الحب» أن يفقد سطوته على الشخص سريعًا، فلا أثقال تُرسِّخه في أرضٍ هشةٍ. وهو ما كان عليه حال «غاسبارد» ذو الجسد النحيل والشعر المموج والملتصق بجيتاره حين وجد نفسه حائرًا بين ثلاث فتيات، بعد أن كان يُمنِّي النفس ألا تتخلى عنه حبيبته في رحلتها الصيفية رفقة أصدقائها. نجده تائهًا غير مصدقٍ لهذه الوفرة، يحاول أن يجزم باختيار إحداهن إلا أن كل ما نلاحظه هو توهانهُ في دهاليز غيوم الحب، إذ بات من المؤكد أن غاسبارد وقع في فخ «الحب الصيفي» والذي سرعان ما ينطفئ ساعة اشتعاله أو ساعة التفات الحبيب إلى الجهة المعاكسة. على العكس من ذلك، نجد أن النُدرة هي السمة البارزة لخريف العمر أو الحب في "قصة خريفية". ومن البديهي أن يربط رومير فترة التقدم في العمر مع مهمة البحث عن الحب في زمن الخريف. ففيه فقد الإنسان بعضًا من مميزاته وكان في طريقه لفقدان بعضها الآخر، في تجانسٍ مع ما يحدث لأوراق الشجر في هذا الفصل حين تبدأ في تَضْيِيع ألوانها تدريجيًا، لتبدأ بعدها رحلة التكسُّر نحو الفناء الكامل. نجد الإنسان مضطرًا لافتعال أمور ظنّ استحالة قيامه بها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو ما حصل مع ميغيل الأرملة الوحيدة والمُنْزَوية داخل مزرعة عنب، إذ تتعمد الانغماس في أعمال الحرث والقطف حتى يتسنَّى لها نسيان الوحشة المترصدة بخبثٍ داخل أروقة البيت. تزعم صديقتها إيزابيل قدرتها على تخليصها من ذلك المأزق عن طريق نشر إعلان تعارف يتيح لها التقرب من الرجال في رحلة البحث عن شريك. ستدور القصة وتحوم حول تنازل ميغيل عن مبادئها الراسخة والتي لا تقوى الابتعاد عنها في مقابل تقلص الفرص بالارتباط المصاحب لِتقدمها في العمر. رغبةٌ قويةٌ في البقاء مرغوبًا تُصاحبها غصة الامتثال لأمور لا تُرضي فاعلها.

الجلوس داخل المنزل طلبًا للدفء في مقابل انتظار حبيبٍ لم تسمع عنه أي خبر بعد انتهاء آخر لقاء. هكذا يُقدِّم فصل الشتاء نفسه؛ فصلٌ لطالما حوَّط نفسه بلفحات كآبةٍ لا يودُّ التحرر منها. فصلٌ يتمثل بالجمود وعدِّ الساعات المتثاقلة، طمعًا في الظفر بنجاة منه حين مغادرته، تليقُ به لحظة الفراق دونما غيره من الأزمنة، وكما يوصي ريلكه هنا:

توقع وتجاوز أيَّ فراق كأنك تركته

خلفك كما تترك شتاء ولى.

فبين فصول الشتاء ثمة شتاء لا نهاية له

ولن ينجو قلبك منه إلا بالبَيَاتِ خلاله.

تلك السِّمة تسللت إلى فيلسي في رحلتها المليئة بالأمل بلقاء الرجل الذي أحبَّته مجددًا، والذي غادر البلد حاملًا ورقة تحمل عنوانًا خاطئًا لها. لم تتعمد فعل هذا الأمر، حين أخطأت في تلقينه حروف اسم بلدتها لتستبدِلها ببلدة فرنسية أخرى. لم تنعزل فيلسي وتحتجب عن الرجال في تَرَقُّب للحبيب الضائع، إلا أن صراعًا ما كان يبرز، كلما أرادت الاستقرار مع أحدهم، كأن شبح ذلك الحبيب الغائب يطل من بعيد، حارمًا إياها لذة الأمان رفقة من ابتغته خليلًا. رحلة التردد في الاختيار تتبدل بحلول فصل الربيع، حين تتفتّح الأزهار وتعود الحياة إلى الأرض بعد الموات؛ كأن وضوح الصورة في هذا الفصل، من خلال تمسُّك كل عنصر بلونه الأصلي دون تغيرات، يؤثر بدوره على البشر المحيطين بها. فمع الربيع يأتي التجديد، ومرة أخرى سأعرج على شِعر من هواجِس ريلكه، فعلى ما يبدو أن ثمة تقاطعات كثيرة بينه وبين رومير:

في أوائل الربيع. سيبدو لك

كل آت جديدا. فذلك الذي طالما

بدا مألوفا ينبعث الآن جديدا.

يظهر هذا الميل إلى التجديد جليًّا حين تُبدي جين رغبتها في استبدال حبيبها بآخرَ تعرُضه عليها صديقتها، التي سئمت بدورها من صديقة والدها، لتقرر استبدالها بجين. إن «الصراحة» هي العامل الوحيد المؤثر على الحب، فلا اختباءَ خلف تردداتٍ تثير زوبعةً في القرارات المتخذة، ولا متاهاتٍ يجهل المرءُ محطتها النهائية. نجد تلك الصراحة في كُره الابنة لحبيبةِ والدها، وسعيها لاستبدالها بصديقتها جين. أما جين، التي لا تفتقر إلى شَغَف الحب لتواجد شريك بالقرب منها، تعلم الأمر ولا تمانع، لينضم إليهم الأب مشاركًا بدوره في هذه الورطة. الجميع على علم بتعقيدات الأمر، والجميع يعبر عن رأيه بصراحة، ولعل هذا تجسَّد في الحوار الذي دار بين جين والأب، حين أكد رغبته في طلب ثلاثة أشياء منها لتوافق عليها، ليبدأ في سلسلة من التودد إليها حتى إذا ما بلغ الغاية المنشودة، ابتعدت عنه رغم رغبتها -تنفيذًا لما وعدت به في البدء وهو ألا تتجاوز الطلبات الرقم ثلاثة- أن تصدُقَه القول وتكون صريحة معه.

أحب الأفلام وأحب تأثيرها على روحي، ذلك التأثير الذي تُماثلها فيه قرينتها: الكتب. فكلاهما، في مُعجمي، ينتمي إلى الجِذر نفسه. وكعادة النفس وما تهواه، فإن نفسي تطيب بمن يجود عليّ بحواراتٍ لا تنتهي. كيف لا والحديث مع الآخر هو جوهر التواصل الإنساني، فمعيار الارتياح إلى الشخص يتجسَّد من خلال طلاقة اللسان ساعة حضوره، لتُخلق الجملة تلو الجملة دون ارتياب يمنعها من التدفق. حواراتُ إريك رومير تشبه تلك الجمل القابعة داخل رأسك، التي لا تني تجأر وتهدر طوال صمتك. يجعلها مرئيةً وحقيقيةً، لتصدح بعدها بجملة «لست وحدي»! جُمل تفيضُ بالحب والغواية والحياة مع شذراتٍ من تساؤلاتٍ عن معنى الوجود وأهمِّيتنا بالنسبة للآخر، هدفها بثُّ نبضٍ قادر على بعث الحماسة في تلك الساعة التي نقضيها في تأمل الفيلم. بيد أن رومير لا يحاول جذب انتباهك بعوامل معاونة، تَضمن بقاء عينيك مشدودتين إلى الفيلم، فلا مواقعَ تصويرٍ تضيفُ إبهارًا مصورًا يَعْجب المتابع من كماليته، ولا حتى موسيقى صادحةً تُلقي بك بعيدًا لتُرغِمك على اعتلاء ذات المشاعر التي تغمرُ بطل القصة. كل ما ستسمعه هو هسهسات الطرق الخالية وعصافير تزقزق بنغمات غير متناسقة. شخصيات لن أقول عنها أنها بسيطة، لكنها تمتاز بالقرب والواقعية، تبدو مألوفةً لك وإن لم تكن بالضرورة كذلك: خرِّيجٌ جامعي متعلِّقٌ بموسيقاه، امرأةٌ مترددةٌ يتقلَّب قلبها صوب جهة مختلفة في كل مرة، إنسانٌ ملَّ الحياة وبدأ اليأس يدبُّ بداخله من إمكانية تغيُّرها، وكرهٌ يحاول أن يرتدي قناع الفضيلة مهما تبدت المساوئ الكامنة في جوفه.

لحظات طويلة، يسود فيها الصمت مستحوذًا على الصورة، تزداد معها قوة تركيزك صوب التفاصيل الصغيرة والمُلتقطة داخل المشهد. فيصبح اسم الشارع البارز في الخلفية أمرًا ذا أهمية. وتقودك ورقةُ منيو المطعم، بما تحمله من اسم غريب، إلى تحليل ذلك الاسم وربطه بالقصة، أو الاكتفاء بالإعجاب به ببساطةٍ. الصورة، هنا، ليست مجرد إطار يكشف عن سحره، بل هي الراوي وهي من تمسك بزمام السرد، وتتحدث من خلال صمتها الباعث على التأمل.

عند انتهاء الفيلم، تتسلل إليك حالة من العجز عن الحديث وتخونُك الكلمات في التعبير عما شاهدت، ينتابك إحساسٌ بافتقادك لوصفٍ يليق بما أدركته أثناء المعاينة، تمامًا كما حدث لي الآن بعد انتهائي من كتابة المقالة. وليس ذلك لصعوبةٍ كامنة في الفيلم! بل هي البساطة المتمرِّدة على الوصف.