1- البدايات:

في يوم عابر مطلع الثمانينيات الميلادية في منطقتنا، حيث عمّ الهدوء في أرجائه بسكون فوهات البنادق فيه عن التبارز صوتيًا لبرهة، ريثما ينتهي اجتماع انعقد بين قيادات الفصائل للتوصل لاتفاق ينهي الحرب الأهلية في بلد ما، وغُطت المدافع فيه، وعاد الجنود لأمهاتهم من ثغورهم بعد خفض التصعيد على الحدود في بلد آخر، وتوقف فيه تاجر الخضار أسفل أحد العمارات السكنية عن الصراخ في زميله تاجر الذرة بعد أن توصلا لاتفاق ترسيم حدود نهائي صاغه البقال باعتباره جهةً دولية محايدة.

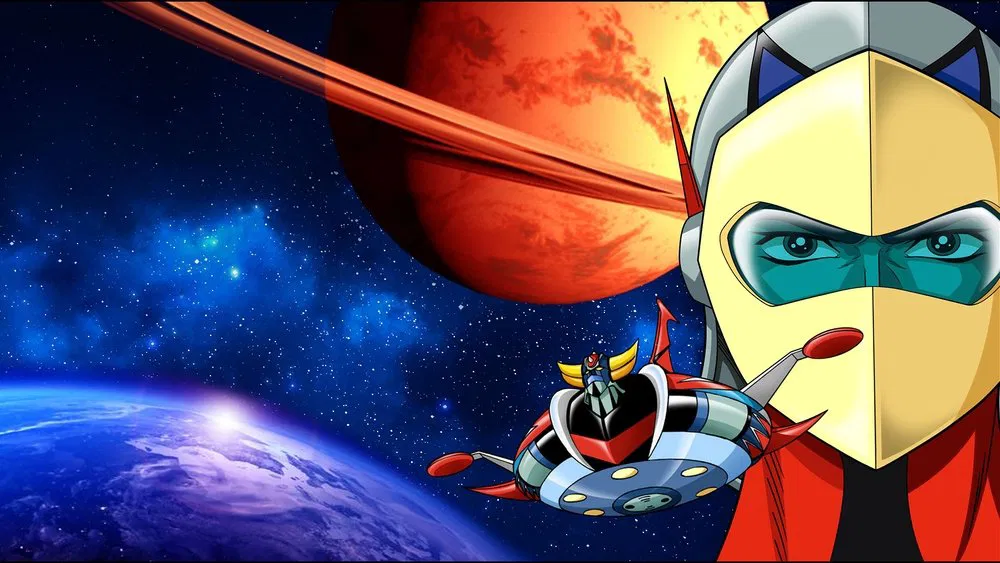

هناك، وقف أحد الأطفال في ساعات الظهيرة المتأخرة، متسمرًا أمام شاشة التلفاز وكأن على رأسه الطير، مذهولًا بما رأى، ونسمات الأدرنالين تدغدغ منابت شعر ذراعيه مما سمع، إذ لم يكن له أن يتصور أنه سيرى يومًا عملًا ياباني الصنع والمنشأ في بيته، وأنه سيهيم في فضاءاته أيما هيام، وتعمه رسائل هذا العمل وتشمله وكأنما كُتب له وحده دون غيره – كيف لا وقد شهد البرنامج نجاحًا يفوق النجاح الذي حققه في اليابان كيفًا وكمًا؟ – وأن "سامي كلارك" سيغني على وتر اللحن الياباني، ما يجعل الطفل يشعر معه بالقشعريرة، وأن كلمات عسيرة على نظامه الصوتي – كـ"جراندايزر" و"دايسكي" و"هيكارو" و"دامبي" – ستغدو يسيرة النطق مألوفة السماع لديه، وسيتعلق بتلك الشخصيات كأنها أسماء تعبر عنه، على الرغم من أنها كانت شخصيات تداعب مثاليات المجتمع الياباني ومخيلته، ولا تُعنى ببنية القصة لدى مجتمعه، ولا معيار الخير والشر الذي تربى أسلافه عليه.

سيتوق حينها ذلك الطفل العربي للحاق بركب الحلم العالمي في السفر إلى الفضاء ودحر الغزاة المتخيَلين، وسيصرخ عاليًا في صالة منزله صادحًا بشعارات استعادة كوكب "فليد"، كأنه ليس زيدًا أو عمرو الذي نعرفه، وإنما أسمته أمه "هاياو"، يضرب بالثاقب الدوار رؤوس "فيغا"، كضرب غلام ماجد حزورة. وعلى ذكر هاياو، فإن الطفل العربي لم ينصرف بعد جريندايزر عن الشاشة ويفِق على واقعه العربي، إلا ليُفاجأ بأنه سيلتقي بباكورة أعمال "هاياو ميازاكي"، الذي سيملأ السمع والبصر فيما بعد: "فتى المستقبل كونان" أو "عدنان ولينا"، والتي سارت بالدبلجة حينها نحو مدرسة جديدة تعرِّب كلَ ما تواجهه في طريقها، فـ"عدنان" و"لينا" و"سميرة" و"نامق" و"رامي" و"علّام" هي أسماء لم تهبها لهم أمهاتهم، وإنما وُصموا بها من قِبل المدبلج، ومنشأ هذا التوجه الذي استجد على حين غرة، عائد لتفاوت الرؤى التربوية لدى جهات الإنتاج ومدى أهدافها السياسية، والتي تهافتت منذ النجاح الذي حققه كل من "مغامرات الفضاء" و"لولو الصغيرة" في أسْر قلب الطفل العربي، على دبلجة الأنمي الياباني، حيث هدفت المؤسسة التي عكفت على دبلجة "عدنان ولينا" بشكل رئيس على إحياء التراث العربي والإسلامي، وهذا لن يقع من وجهة نظر المؤسسة في حال بقيت أسماء الشخصيات "كونان" و"لانا" و"دكتور لاو" و"جيمسي" و"دايس".

قد يجادل كثيرون أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول الخليج العربي لا ترتقي إلى مستوى أخلاقي رفيع، إذ حرفت الأنمي عن قصد الكاتب، وأنها تعبر عن عيوب الدبلجة التي تحمل المعاني على غير قصد الكاتب، وتجعلنا نفهم فنون العالم على غير ألوانها، وبعيدًا عن أن "ميازاكي" نفسه قد حرّف ما كتب "ألكسندر كي" عن مقاصده، وجرفه إلى جدال عن أثر الإنسان المدمر على البيئة، والمسار الخطير الذي ينتهجه التقدم العلمي منذ أن بدأ يركز على تطوير أدوات الدمار، وأن الثورة والأمل في تغيير هذا الواقع مبعثهما العودة لحياة الريف كما هو الحال دائمًا مع أعمال "ميازاكي"؛ فإن "ألكسندر كي" – في روايته "المد الهائل" – يعبر عن مخاوف مختلفة، إذ تناقش الرواية ما سيحدث في الكوكب إذا ما فقد الغرب سيطرته الأخلاقية على العالم وانتصر المعسكر الشرقي في الحرب الباردة؛ فإذا تغير مسار القصص على غير مقصود أصحابها، فإن ذلك ليس أمًا للكبائر كما هو واضح، على أني لست من المعجبين بهذا السلوك وأُفضّل أن تُسرد الأمور أصلية بطريقة تعبر عن ذوات صانعيها، ولكنه عُرفيٌ فيما يبدو أن تسير الأمور على هذا النحو حين تُنقل الأعمال نحو الثقافة التي تنتقل إليها. على أي حال لعلنا أفضنا في البدايات، وبتنا نحتاج أن نختمها بالقول إن حقبة دبلجة هذه الأعمال كانت لحظة فارقة أسهمت في كتابة ما بعدها من تاريخ؛ إذ ظهرت بعد هذه الموجة شركات وقنوات و إمبراطوريات إعلامية، تنافست فيما بينها وتدافعت حتى بلغ بعضها الذروة، وبعضها قاع الانهيار، وشكْل الأنمي الياباني بفضل تلك الموجة أسّ الخيال لأكثر من ثلاثة أجيال، فتجد في البيت الواحد الجد والولد والحفيد يشتركون في تفضيل عمل أو عملين من هذه الأعمال الأثيرة.

2- حينما أطلت القنوات الخاصة، وعمّ القطاع الخاص:

حينما سكنت البنادق للأبد في بيروت – أو هكذا كانوا يظنون – بعد الاتفاق الذي أُبرم في عروس المصايف، عادت تلك العاصمة للازدهار إعلاميًا، وسارت الدبلجة حينها من دبلجة الأنمي فقط – والتي اتخذت من دمشق عاصمة في ذلك الوقت – إلى دبلجة المسلسلات المكسيكية، في فتح جديد يُضاف لمكتبة الشاشة العربية. استهدف هذا الموج الزاخر في ذلك الوقت ربات المنازل بشكل رئيس والمقيمين في البيوت بلا عمل حتى يحين العَدَل، وامتزجت في تلك المسلسلات رخامة الصوت لدى المدبلجين بتعبيرات عربية مُستحدثة تلائم الحوار الميلودرامي في مثل هذه الأعمال، وتشكل بُعدًا خاصًا للدبلجة العربية يفوق مثيلاتها في العالم، إلا أنها حصدت أيضًا سخرية واسعة شكلت جزءًا لا بأس به من النكتة في التسعينيات، وهذا ظاهر لمن يعود للأعمال الكوميدية في تلك الفترة.

تعرضت حلقة "طش أم طش 2" والتي عُرضت في "طاش 1" في شهر رمضان 1993 بشكل مباشر لهذا الموضوع، وذلك حين مثلوا مسلسلًا تلفزيونيًا مكسيكيًا مدبلجًا في حلقته الثالثة عشرة بعد المئة، وقد أسموا المسلسل بشكل ساخر "عائلة فيرناندو"، وكان يؤديه عبدالله السدحان. هذا إلى جانب أحد المشاهد البارزة في مسرحية عادل إمام "الواد سيد الشغال"، حين أتى المأذون ليتم الطلاق بين عادل إمام مشيرة إسماعيل، حين قال للمأذون بصوت رخيم، ساخرًا من استخدامه للغة العربية الفصحى في الحوار: «أهلًا بك يا أرشدوخ. ما رأيك ببعض النبيذ، وبعض الشطائر؟ ويا حبذا لو كانت بالزبدة!» ويُحكى فيما يُحكى من طرائف عن آثار تلك الظاهرة على الحياة لدينا، ما قرأته أثناء التجهيز للمقال: قصة أوردها ميشال نجيم، يذكر فيها أن شبكة LBC اللبنانية في عام 1992 قد عرضت ثلاث حلقات من أحد المسلسلات المكسيكية في نهار الانتخابات النيابية في لبنان، للحيلولة دون نزول الناس من بيوتهم والمشاركة في التصويت، وذلك مناصرة لدعوات اليمين اللبناني المسيحي لمقاطعة الانتخابات حينها.

بفضل هذه الهيمنة والنجاح الباهر لتلك الظاهرة، شعر صناع الدراما وملاك الاستديوهات أن الميلودراما لن تجذب الناس إلا وهي مُدبلجة، فراحت تحوم حول أقطار العالم أجمع تدبلج هنا وتدبلج هناك، دراما غربية وشرقية، لتوسع بشكل باهر رقعة المشاهدة لجميع الأعمال، وتنشئ قواعد جماهيرية تقفز من المدبلج إلى المترجم. وعودة إلى الفن والطفل، فقد اتسعت – بالتوازي مع ما يُوجَه للبالغين – رقعة دبلجة الكرتون لتتجاوز الياباني نحو الأمريكي والصيني، وتنتقل من العربي الفصيح مع مركز الزهرة، إلى اللهجات العربية المحلية، كما هو الحال مع ديزني ومصر، أو إلى اللغة العربية الفصحى الضعيفة كما هو الحال مع إنتاجات نيكلودين وMBC3، وانتقل الأمر إلى سلطة تنحرف بالأعمال نحو مسار مختلف تمامًا، حيث تؤسس لخطاب إسلامي بحت، تلقي فيه الشخصيات تحية الإسلام على بعضها، وتستعين بالله على كل جبار عنيد، ولا تحب إلا في الله، ولا تبغض إلا في الله، وتستعيذ بالله من رفاق السوء لكونهم كنافخي الكير، ولا تستشهد حينما تؤسس لبيان أخلاقي إلا بما قاله الله ورسوله، رغم أن كاتب تلك الأعمال، صينيًا كان أو يابانيًا، لم يكن يؤمن بالله ولا اليوم الآخر، لكن قنوات كقناة المجد الفضائية واستديوهات التسجيلات الإسلامية في ذلك الوقت لم ترَ ضيرًا في ذلك، وظنت أنها بهذه المجهودات تقوم بخدمة هي أنبل القضايا وأجلها.

3- التلسين: له ما له وعليه ما عليه، فاذكروا محاسن موتاكم!

لا يخفى على أحدنا اليوم أن الدبلجة قد وصلت إلى مرحلة قد أدت فيها رسالتها، وأنها في طريقها إلى أن تتجه نحو ما تؤول إليه الأشياء في هذه الدنيا، ولن يبقى منها إلا ذكرها بين الناس، إلى أن تبلغ مع تقادم الدهر شيئًا لم يكن مذكورًا، ولكن يتعين علينا قبل النعي سؤال: ماذا أسلفت هذه الأداة لمثل هذا اليوم؟ كانت الدبلجة هي الجسر الذي نقل الفن لشاشة الطفل العربي حينما لم يكن يجد ما يصحبه في طفولته سوى ما يقع في ليله ونهاره، حينما لم يكن لخياله نصيب إلا ما يتوهم أنه يلعب به، وحينما لم يكن في الحياة دراما يقرأها أو يعيها، فقط الأيام برتابتها وجمودها، لا تزداد إثارة إلا بالقدر الذي يزداد معها طولًا، ولا يزداد طولًا إلا بازدياد طول يومه، ومع الدبلجة وحدها تبدل هذا كله؛ بات للطفل مشهد، إذ أحيت الدبلجة معها مجلات الأطفال، التي تحولت معها من ملاحق لمجلات ضخمة، وكتب مصورة نادرة يقرؤها الأطفال المحظوظون فقط، إلى مجلات مستقلة تنير كل بيت، وأخذت البرامج المحلية للأطفال بعدها حيزًا أكبر يزاحم فقرات الكبار، وتفردت لها قنوات خاصة تزدحم بمحتوى الطفل، وبات للأطفال أصوات لا تزال تصدح في وجدانهم، لنجوم شكلوا ذاكرتهم بفضل الدبلجة.

لكن لماذا إذًا لم يبق من أحيا الدبلجة؟ ترى الأديبة الفلسطينية حزامة حبايب، في مقالها الذي نشرته في مجلة القافلة الصادرة من أرامكو في منتصف عام 2012، أن الدبلجة العربية للأعمال العالمية «أصوات بلا نكهة»، وأن لها أبعادًا مهينة حينما تجاوزت اللغة العربية الفصحى، لتدبلَج مسلسلات معينة بلهجات بعينها، لكنني أعجز عن أن أرى ذلك حقًا. قد نتفق في أن هناك إقحامًا من حين إلى آخر للغة، يُصيب الأعمال بالبهوت، وأن لدبلجة الميلودراما ظواهر سلبية على اللغة، إذ تضيف شيئًا من المصطلحات الرديئة، وأن هناك شيئًا يفقده المشاهد بين المدبلَج والمترجَم، لكنه لا يسعنا تقييم الظاهرة على هذا النحو.

ظهرت الدبلجة في العالم لتحرص على حضور السلطة على المحتوى الأجنبي، ودخلت عالمنا العربي للمرة الأولى في الأربعينيات في شمال أفريقيا لتفرض على المغاربة اللغة الفرنسية بوصفها بلاد فرانكفونية، وقد أدخلها واقعنا العربي للمرة الثانية برؤى تربوية تعرب عن السلطة الأسرية، لكنها لم تكن يومًا بهذا الوعي السلطوي، بقدر أنها جاءت لتعالج فقرًا في المكتبة العربية، ولتجدد حالتها، وحينما توافر فيها المترجم بشكل لا تطيقه استوديوهات الدبلجة، وبات واضحًا للجمهور الفارق بين أداء المدبلج والممثل الحقيقي، سلكت الخط الحتمي للزوال.