حين تتحوّل سيرة المصريين إلى أرشيف حي

كانت رواية «ذات» هي قلب المشروع وروحه: سيرة امرأة عادية تصبح مرآةً لستّةِ عقودٍ من التحوّلات في مصر؛ من يوليو 1952 حتى أواخر عهد مبارك. قصة شخصية تتخلّلها قصاصاتُ صحفٍ وإعلاناتٌ وإحصاءات، وبأسلوب صنع الله إبراهيم البديع سهُلَ تحويلُ تلك اليوميات إلى وثيقة؛ وانتقل هذا البناء إلى مسلسل «بنت اسمها ذات» (2013) الذي حافظ على الخط الزمني ووسّع الحسّ العاطفي عبر أداء نيللي كريم وإخراج كاملة أبو ذكري وخيري بشارة، مع سيناريو مريم نعّوم ونجلاء الحديني. العملان، الرواية والمسلسل، يقدّمان السياسة كخبرة معيشة: طوابير الخبز، الرواتب، البيروقراطية، الخوف، وتبدّل قيم الطبقة الوسطى.

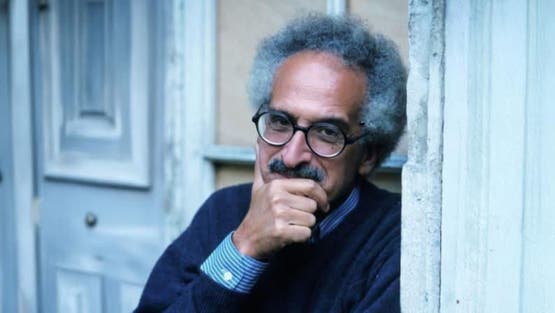

وُلد صنع الله إبراهيم عام 1937 في حي مصر الجديدة بالقاهرة، في زمن كانت فيه مصر على أعتاب تحولات سياسية كبرى. درس القانون في جامعة القاهرة، لكن انخراطه في الحركة اليسارية المصرية، منتصف الخمسينيات، غيّر مسار حياته. في عام 1959، اعتُقل ضمن قضية تنظيم الشيوعيين المصريين وقضى خمس سنوات في السجن. كانت تجربة السجن تلك نقطةً فاصلةً في وعيه وفلسفته، خرج منها برؤية صارمة لدور الكاتب كمثقفٍ ملتزمٍ تجاه قضايا العدالة الاجتماعية والحريات.

ومن يعرف عن صنع الله، لا يغيب عنه رفضه القاطع لأي شكل من أشكال المساومة مع السلطة وتمسكه بالاستقلال الفكري؛ إذ رفض، في عام 2003، جائزة ملتقى القاهرة للإبداع الروائي العربي احتجاجًا على سياسات الحكومة، في موقفٍ نادرٍ يعكس اتساقه مع مبادئه. وعلى مدار مسيرته، ظل وفيًا لأسلوبه الذي يمزج بين السرد الروائي والتوثيق التاريخي، مستعينًا بالمقالات الصحفية، والأرقام، والإحصاءات، والوثائق الرسمية، لتقديم صورة دقيقة وواقعية للمجتمع المصري. فالتوثيق، بالنسبة له، لم يكن ترفًا أو مجرد تقنية سردية، بل كان وسيلةً لمواجهة النسيان والتزييف الرسمي للتاريخ. وقد سجلت أعماله الأحداث السياسية والاجتماعية بدقة، لتبقى محفوظةً في ذاكرة القراء. كما سعى، في معظم رواياته، إلى الربط بين الحياة "العادية" لشخصياته، وبين التحولات الكبرى "غير العادية" التي شهدها البلد، ليبين كيف أن قرارات السلطة وسياساتها تتسرب إلى تفاصيل الحياة اليومية. وبالنظر على نحو أوسع إلى مشروعه الأدبي، نجد أن هذه التقنية ليست بغريبة على صنع الله. فمنذ رواية "تلك الرائحة" التي كتبها بعد خروجه من السجن، تعلّم كيف يجعل النص أقرب إلى تقريرٍ حيّ عن الحياة اليومية، رافضًا زخرف اللغة ومعتمدًا على الرصد البارد الدقيق، ليكشف أن الاستبداد يعيش في التفاصيل.

حين نشر صنع الله إبراهيم الرواية عام 1992، لم يكن يقدّم مجرَّد حكايةٍ عن فتاة تولد مع ثورة يوليو وتشيخ مع عهد مبارك، بل كان يكتب أرشيفًا لحياة المصريين خلال أربعة عقود. حيث تتحول «ذات» من مجرد كونها بطلة روائيةً تقليديةً إلى كونها عدسةً ومُستشعِرًا يلتقط أثر السياسات الكبرى على تفاصيل الحياة الصغيرة: ثمن الرغيف، شكل الشارع، برامج التليفزيون، يوميات البيت.

لطالما بيّنَ لنا تاريخ الدراما والسينما أن فكرة معالجة الأعمال الأدبية، لتصبح فيما بعد حكايةً دراميةً تُروى على الشاشة الصغيرة، ليست الفكرة الأكثر توفيقًا؛ في غالب الأحيان. غير أن سيناريو مريم نعوم ونجلاء الحديني لم يستدع في نفسي استياءً ولا خوفًا من أن يفقد النص الأصلي روحه وجدِّيته وجرأته في طرح أفكاره، وظلت روح «ذات» بين النص والصورة مُمثِّلةً للفرد المصري الذي يعيش في ظل الدولة ويتأثر بقراراتها دون أن يكون له سلطة حقيقية على مجرى الأحداث.

لقد جعلت الدراما من «ذات» شخصيةً من لحمٍ ودم، لها صوتها وانفعالاتها، لا مجرد وسيط للتاريخ. وإن كانت الرواية تُشبه دفترًا يمزج الخاص بالعام بشكل متوازن، فإن المسلسل قد أعطى ثقلًا أكبر للجانب الإنساني المتمثل في علاقاتها الأسرية، زواجها، صداقاتها، وخوفها مما يحمله الغد. لكنه في الوقت نفسه لم يفرّط في الطابع السياسي التوثيقي بل عزَّزه باللقطات الأرشيفية والصور الحقيقية، ليتحوّل إلى عمل يجمع بين الوثائقي والدرامي. ومن هنا، تحديدًا، برزَ الإنجاز الرئيس للمسلسل، في قدرته على تمرير الوعي السياسي، داخل إطار درامي مميز. لم يكن خطابًا مباشرًا أو شعاراتيًّا، بل عبر عن القمع، والانكسارات، والانفتاح الاقتصادي، وصعودِ قيم السوق، وتراجع الطبقة الوسطى، من خلال انعكاسها على حياة "ذات" وأسرتها. بهذا، حافظ العمل على روح الأديب المعروف بنقده اللاذع للسلطة، وإن جاء أكثر ليونة ودفئًا عبر الشاشة، مراعيًا حساسية الدراما التلفزيونية.

قدمت نيللي كريم واحدًا من أهم أدوارها في هذا المسلسل، واستطاعت أن تجسد مراحل العمر المختلفة لشخصية «ذات» ببراعة متناهية. كذلك برع الممثل باسم سمرة في دور الزوج عبدالمجيد، كاشفًا عن تناقضات الرجل المصري التقليدي بين الطموحات والواقع. تلك الثنائية بين «ذات» وزوجها، بين المرأة والرجل، كانت مدخلًا لفهمٍ أعمقَ للتحوّلات في البنية الأسرية والاجتماعية المصرية.

في جانب آخر، برزت إحدى أهم محاور العمل من خلال جدلية الأجيال؛ إذ يظهر بوضوح أن كل جيل يعيش صراعاته الخاصة، لكن ضمن قيد واحد: المجتمع الأبوي المحافظ. فالأم، مثلًا، تُمثِّل جيل ما قبل الثورة، جيل النساء اللاتي نشأن في ظل قيم صارمة، حيث يقتصر دور المرأة على البيت والزواج؛ ناقلةً هذه القيم لابنتها، فتفرِض عليها الطاعة والخضوع، معتبرةً أن «الست مالهاش غير بيتها وجوزها». وفي هذا امتدادٌ واضحٌ لثقافة جيل يرى كرامة المرأة في الستر والالتزام. بينما تجسد «ذات» جيل الانتقال، فهي تقف بين عالم الأم التقليدي وعالم الابنة الأكثر تحررًا. تحاول «ذات» أن توازن بين ما ورثته عن والدتها وبين أحلامها البسيطة في العمل أو الاستقلال النسبي. لكنها، مثل جيلها، تصطدم بحدود السلطة الذكورية وبأوضاعٍ اقتصاديةٍ مُتردِّية تجعل حلمها بالحرية محدودًا. وعلى مستوى العلاقة بين عبدالمجيد و«ذات»، تتجلَّى الرؤية الفلسفية للفيلم في تصوير الزواج، لا بوصفه علاقةً عاطفيةً فحسب، بل كعقدٍ اجتماعيٍّ يتأثر بالظروف الاقتصادية والسياسية.

يمثل عبدالمجيد صورة للرجل المصري العادي: طيبٌ، لكنه مكبّل بضغوط العمل والراتب المحدود، وبثقافةٍ ذكوريةٍ تجعله يرى نفسه وصيًّا على زوجته. على الرغم من أنه ليس عنيفًا بشكل فجٍّ، إلا أن نظرته إلى «ذات» كـ "تابعةٍ" له، تُجسِّد حدودَ وعيه. أما «ذات»، من جهتها، فهي لا تصطدم مباشرة مع عبدالمجيد، لكنها تعيش صراعًا داخليًّا بين الرغبة في الطاعة وتوقها لحياةٍ أوسع. يصبح الزواج هنا ساحةَ تفاوضٍ صامتةٍ بينهما، يتخلَّلها مزيجٌ من المودة والاستسلام.

ولعلَّ أحد أجمل محاورِ العمل، أنه لا يُقدّم خطابًا مباشرًا ضد السلطة أو البنى الاجتماعية، بل يترك حياة الشخصيات اليومية تبوح بكل شيء. فلسفته تقوم على كشف القهر العادي الذي تعيشه المرأة، وكيف ينعكس على أجيال كاملة. من الأم إلى «ذات»، ومن «ذات» إلى أبناءها: انتقالٌ مستمر للتجارب، ترافقه محاولاتٌ صغيرةٌ للتمرد والنجاة.

وفي تلك الأجواء، نجح العمل نجاحًا مبهرًا في رواية ما هو استثنائي عبر ما هو عادي: حكاية امرأة عادية تعكس صراع ثلاثة أجيال متعاقبة، ليكشف كيف أن ما يبدو في ظاهره شأنًا خاصًا (الزواج، الأمومة، العمل) هو في الحقيقة قضيةٌ عامةٌ تتصل بالهوية، وبالحرية، والعدالة الاجتماعية. عبدالمجيد و«ذات»، والأم ليسوا مجرد شخصياتٍ دراميةٍ، بل رموزٌ لفلسفة أوسع: فلسفة "التاريخ الصغير" الذي يحكم مصائرَ ملايين النساء والرجال في مصر.

من خطابة النكسة إلى عُجمة الانفتاح

يأتي عام 1967 كجرح سياسي ونفسي عميق، ينعكس بوضوح على تفاصيل حياة «ذات» وأسرتها. الهزيمة لم تكن فقط في خسارة حرب، بل في انكسار المشروع الناصري بكل ما حمله من وعود بالتحرر والوحدة. على إثر ذلك، تتشكل «ذات» نفسها منقسمةً بين وعيين: وعي أمها المرتبطة بالزمن السابق، حيث ظل عبدالناصر رمزًا للتحرر حتى بعد الهزيمة، ووعي جيلها الذي بدأ يكتشف الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع. يظهر عبدالمجيد، زوجها، كشخصيةٍ مثقلةٍ بالخيبات السياسية، يعكس إحباطَ الطبقة الوسطى التي فقدت ثقتها في القيادة بعد أن دفعت ثمن الشعارات المهزومة. وذلك خلال مرحلة السبعينيات والثمانينيات، التي اتسمت بسياسة الانفتاح الاقتصادي في عهد أنور السادات، التي مثلت لحظة فارقة في الفيلم. لم يكن الانفتاح مجرد خيارٍ اقتصاديٍّ، بل كان تحولًا اجتماعيًّا وثقافيًّا جذريًّا؛ مرحلةُ انتشار الاستهلاكية والفساد وظهورِ طبقةٍ جديدةٍ من الأثرياء المرتبطين بالسلطة وازدياد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وتراجع القيم التي كانت ترفعها الثورة، إلى جانب ضمور التضامن المجتمعي لصالح الفردانية والمكاسب السريعة. كل تلك التحولات انعكست على أسرة «ذات» التي حلمت بحياةٍ مستقرةٍ، إلا أنها باتت تجد نفسها عالقةً في دوامة الأزمات المعيشة، بينما يطارد عبدالمجيد فُرصَ تحسين وضعه الاقتصادي وسطَ منظومةٍ تلتهمُ المبادئ القديمة. وحتى الأم، التي ظلت مرتبطة بعصر عبدالناصر، تجد صعوبةً في فهم التحولاتِ الجديدةِ التي تقلب القيم رأسًا على عقب.

تتكشَّف لنا «ذات»، وسط كل هذا، بوصفها عدسةً تلتقط التحولات التي يمر بها زمنها، فهي لا تنخرط في السياسة بشكل مباشر، لكنها تعيش آثارها، من طوابير العيش في زمن النكسة، إلى صعود ثقافة الاستهلاك والانفتاح، ثم تردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في العقود اللاحقة. وبهذا، تقدم «ذات» نموذجَ المواطن البسيطِ، الذي لم يختر السياسات لكنه دفع ثمنها، وظلَّ صامدًا في مواجهة ما تفرضه الدولة من تحولات كبرى.

ومن بين التفاصيل الدقيقة التي يلتقطها العمل، تأتي شخصية الابن الصغير لعبدالمجيد و«ذات». هذا الطفل، الذي بدا في سنواته الأولى عاجزًا عن النطق، تحوّل إلى مرآة تعكس توترات العائلة الصغيرة، بل والمجتمع المصري بأكمله في ظل تحولاتٍ سياسيةٍ واجتماعيةٍ متلاحقة. لقد عانى الطفل من صعوبة واضحة في الكلام، وهو أمرٌ شائعٌ في تجارب النمو عند كثيرٍ من الأطفال، لكن ما جعله مختلفًا هو أن لحظة نطقه الأولى لم تكن بالعربية، بل بالإنجليزية. لم تكن هذه الإنجليزية متقنةً بل جاءت -كما هو متوقع من طفل لا يفترض أن ينطق بالأنجليزية- ركيكةً ومقطّعةً، ومع ذلك، قُوبلت بالانبهار والتقديس من قِبل والده عبدالمجيد على وجه الخصوص، الذي رأى فيه نبوغًا استثنائيًّا، وكأن مجرد التلفظ بلغة أجنبية يكفي ليكون علامةً دامغةً على العبقرية والتفوق. هنا، يتم الكشف عن مفارقة عميقة في العقل الجمعي المصري، بعد عقود من الانفتاح الاقتصادي والثقافي. فبينما كانت ثورة يوليو قد رفعت شعار الاستقلال والكرامة الوطنية، جاء الانفتاح الساداتي، وما تلاه، ليزرع في الطبقة الوسطى شعورًا بالهزيمة الداخلية، والبحث عن الخلاص أو المكانة في صورةِ الآخر؛ أي الغرب. صار تعلم الإنجليزية، أو حتى التظاهر بها، رمزًا للرقي الاجتماعي. وبالتالي، حين ينطق الطفل بلغة غير لغته، لا يُنظر إليه كدليلٍ على اغترابٍ أو تشوّهٍ لغوي، بل كعلامةِ عبقريةٍ استثنائية.

تتضح المأساة أكثر إذا ما قُورن هذا الموقف بمكانة اللغة العربية في بيت عبدالمجيد وذات. فالأب، موظفٌ تقليديٌّ، يعيش انبهارًا بالمظاهر الحديثة دون امتلاك أدواتها الحقيقية، والأم تتأرجح بين حرصها على التقاليد وبين انفتاحها التدريجي على المتغيرات. أما الجدة، فتحمل ذاكرةَ جيلٍ سابقٍ يرى في اللغة والدين والأخلاق جوهرَ الهوية. وسط هذه الأصوات الثلاثة، يأتي الطفل كعلامةٍ على انكسار الصلة بالهوية الأم. فهو، في هذه اللحظة، ليس مجرد شخصية جانبية، بل تجسيدٌ لمجتمع يخلط بين الجوهر والسطح: يُهمل القدرة على التعبير بلغته الأم، لكنه يُبالغ في الاحتفاء بكلمات إنجليزية ضعيفة. وهو أمر يشي بخللٍ ثقافيٍّ ممتد، حيث تُقاس القيمة بمدى الاقتراب من الغرب، لا بمدى الأصالة أو الوعي النقدي. إن سردية الطفل في المسلسل تُكمِّل البعد السياسي والاجتماعي للمسلسل، فهي لا تتعلق بطفلٍ بطيءِ النطق فحسب، بل تعكس أزمةَ هويةٍ لجيلٍ كاملٍ يعيش بين إرث يوليو وأحلام الانفتاح، بين "المَحلِيَّة" المُهدِّدة و"الاغتراب" المبهور. إن ما ظنّه عبدالمجيد عبقريةً، ما هو إلا صورةٌ باهتةٌ لأزمة أكبر، عنوانها "البحث عن مكان في عالم يتغير"، حتى لو كان الثمنُ فقدانَ اللغة الأم.

بين البعدينِ الاجتماعي السياسي للعمل، حضرت القراءةُ النسوية للتاريخ الاجتماعي المصري، مُتمثلةً في كون «ذات» ليست بطلةً بالمعنى التقليدي، بل أقرب لنموذج المرأة التي تحمل أعباء التغيرات دون أن يُسمح لها بمساحةٍ كافيةٍ للتعبير عن ذاتها. فهي مضطرة للتوفيق بين رغباتها وبين إملاءات الزوج عبدالمجيد؛ بين طموحاتها الشخصية وبين انتظارات المجتمع المحافظ. حتى الأم، التي تمثل جيلًا أسبق، تظل صوتًا يعكس استمرارَ البُنى الأبوية القديمة. لكن حضورَ ذات المستمرِّ وصبرها الطويل هو فعلُ مقاومةٍ بحد ذاته؛ فهي التي تحفظ تاريخ البيت والعائلة، وتُجسِّد في صمتها معاناة آلاف النساء اللواتي لم يَكتب عنهن التاريخ الرسمي. كما أن إقصاء صوت المرأة أو تهميشها ليس معزولًا عن طبيعة السلطة الأبوية، التي تمتد من الأسرة إلى الدولة. إن «ذاتْ»، في واقعها، هي ذاتٌ تعيش بين أمٍ تعكس الماضي، وزوجٍ يَنشد صعودًا اجتماعيًّا بأي ثمن، لتجد نفسها وسط شبكةٍ معقدةٍ من الضغوط التي تجعل سؤال الهوية أكثرَ إلحاحًا.

لقد حقق مسلسل «بنت اسمها ذات» نجاحًا جماهيريًّا ونقديًّا كبيرا، لأنه لم يكن مجرد دراما عائلية، بل سجلٌ بصريٌّ لتاريخِ مصرَ خلال نصف قرن. وبالنسبة لصنع الله إبراهيم، فقد كان العمل تأكيدًا على أن الأدب –حتى بعد انتقاله إلى الشاشة– يمكن أن يظل أداةَ وعيٍ ومقاومةٍ، وأن المثقف لا ينتهي دوره بمجرد كتابة الرواية، بل يمتد إلى كل وسيطٍ يُتيح له إيصال رسالته.

وإذا كانت الرواية قد قدّمت "ذات" كشخصيةٍ تمشي بين هوامش الأخبار والقرارات السياسية، فإن المسلسل أتاح لنا أن نرى هذه الهوامش تتحوَّل إلى لقطاتٍ حيّة. لقد وضع المسلسل فلسفة صنع الله في متناول جمهور أوسع، وسمح لأجيال لم تقرأ الرواية أن تعيش تجربتها، وأن ترى التاريخ من منظور إنساني، بعيدًا عن الكتب المدرسية والخطابات الرسمية؛ فكان تجربةً فنيةً عملت على توسيع العلاقات الأسرية والاجتماعية وتسليط الضوء عليها، مع نهاية مثيرة للتساؤل: هل سيعيد المجتمع إنتاج الأزمات ذاتها؟ وهل يتغير التاريخ فعلًا أم أنه يدور في حلقة مفرغة؟