فيلم "أوروبي"؟

سيركِّزُ هذا المقال على فيلمٍ قصيرٍ لجان لوك غودار يعدُّ غيرَ معروفٍ نسبيًّا: «الحب» (L’Amore) الذي أنتِجَ عام 1967 ضمن إطار الفيلم الجماعي «الحبُّ والغضب» (Amore e rabbia - 1969). هذا الفيلم، والذي كان من المفترض أن يحمِلَ عنوان «إنجيل 70» (Évangile 70) ولكنَّه في النهاية عُرِضَ بالفرنسيَّة تحت عنوان «الخصام» (La Contestation)، يضمُّ أيضًا مقاطع لأربعة مخرجين إيطاليِّين شبَّان في ذلك الوقت: ماركو بيلوكشيو، برناردو برتولوتشي، كارلو ليتساني، وبيير باولو بازوليني.

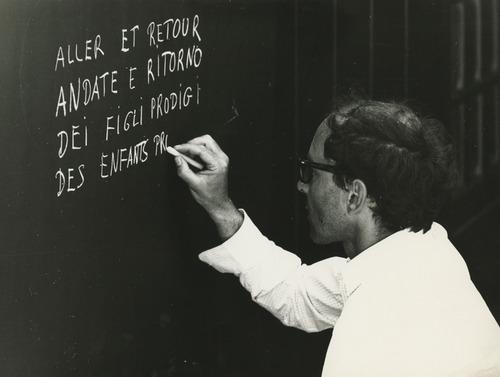

هناك العديد من الحجج التي تبرِّر اعتبار فيلم «الحب» فيلمًا "أوروبيًّا". فأوَّلًا هو انتاجٌ مشتركٌ بين فرنسا وإيطاليا وصُوِّرَ باللغتين، وعُرِضَ كجزءٍ من فيلمٍ من مشاهد قصيرة "سكيتشات"، بحيث يُعتبرُ غودار هو المُخرج الفرنسي الوحيد فيه. ينعكسُ الطابع الدولي للإنتاج في بنية الفيلم: بحيثُ يجسِّدُ فيلم «الحب» قصَّة اثنين من الأزواج فرنسيَّين-إيطاليَّين، بحيث يؤدَّي دوري الزوجين الأوَّلين كلٌّ من كريستين غيهو ونينو كاستيلنووفو، في حين يؤدِّي دوري الزوجين الآخرين كلٌّ من كاترين جوردان وباولو بوتسيزي، وفي كلِّ مرَّةٍ ينطق أحدُ الممثلين جملةً بلغته، فيردُّ عليه محاوِرُه باللغة الأخرى، مستعيدًا العناصر الأكثر دلالةً في السؤال، مع بعض الاختلافات الطفيفة أحيانًا. وبدلًا من استخدام الترجمة النصيَّة، يعتمد جودار على آليَّةٍ للترجمة الفوريَّة تظلُّ محصورةً تمامًا داخل سياق السرد الداخليِّ للفيلم. ومن بين كافَّة المقاطع التي تشكِّلُ فيلم «الحبُّ والغضب»، فإن مقطع غودار هو الوحيد الذي يطرحٌ بوضوحٍ مسألةَ اللغة وإمكانيَّة التواصل بين أفرادٍ ينتمون إلى مناطقَ ثقافيَّةٍ مختلفة، ويؤكِّد ذلك العنوان الثنائي اللغة الذي تصوَّره المؤلِّف في البداية، والذي جاء كالتالي: L'Aller et retour (andata e ritorno) des enfants prodigues (dei figli prodighi) (ذهاب وعودة الأبناء الضالِّين).

يقدِّمُ فيلم «الحب»، على حدِّ تعبير ماتياس لافين، «نسخةً سعيدةً من "البلبلة1"2»، حيث تفهم الشخصيَّات بعضها بعضًا رغم اختلاف اللغة وتتحدَّث كما لو أنَّ الفارق اللغوي غيرُ موجود. هذه السمةُ تندرجُ ضمن توجُّه صنَّاع السينما في الموجة الجديدة، خاصَّةً غودار، نحو اختيار ممثِّلين من جنسيَّاتٍ مختلفة، انطلاقًا من فكرة أنَّ السينما أصبحت تُصنعُ اليومَ على نطاقٍ عالمي3.

لهذا يجبُ إضافة الانتماء إلى صيغةٍ خاصة جدًّا: ألا وهي صيغةُ «فيلم المختارات» (film à sketches). وكما يُذكّر جان-بيير بيرتومي، يُعدُّ فيلم المختارات إحدى الوسائل المُفضَّلة في سياق عولمة (mondialisation) الصناعة السينمائيَّة، نظرًا لكونه يجمع، في أغلب الأحيان، مؤلِّفين من عدَّة بلدان4. إنَّ هذه الصيغة ترتبطُ في جوهرها برؤيةٍ دوليَّة للسينما، أو برؤيةٍ أوروبيَّةٍ بالأحرى، نظرًا إلى أنَّ المخرجين المدعوِّين للمشاركة في هذا النوع من المشاريع ينتمون أساسًا إلى القارَّة العجوز: إلى جانب الفرنسيِّين والإيطاليِّين الذين يمثِّلون حضورًا قويًا، يمكننا أن نذكر لويس غارسيا بيرلانغا في فيلم «الحقائق الأربع» (Las cuatro verdades - 1962)، وأندريه فايدا في «الحب في العشرين» (Love at Twenty - 1962)، وإريك شلومبرغر في «الحظ والحب» (Chance at Love - 1964)، ورومان بولانسكي في «أجمل عمليَّات الاحتيال في العالم» (The World's Most Beautiful Swindlers - 1964)، أو حتى يوريس إيفنز في «بعيدًا عن فيتنام» (Far from Vietnam - 1967). لا يَذكر بيرتومي، في مقاله التركيبي حول هذا النوع، سوى ثلاث استثناءات: اليابانيان شنتارو إيشيهارا وهيروميشي هوريكاوا، (في «الحب في العشرين» و«أجمل عمليات الاحتيال في العالم» على التوالي)، والأميركي وليم كلاين، الذي شارك في فيلم «بعيدًا عن فيتنام»، لكن في فترةٍ كان يعيش ويعمل فيها في باريس.

إذا كان بالإمكان وصفُ الحب بأنَّه «أوروبي»، فهذا يعود أيضًا إلى التقسيم التقليديِّ للإنتاج السينمائي. كما يذكّر توماس إلساسِر، فإنَّ فئة «السينما الأوروبيَّة» (cinéma européen) تشير إلى وحدةٍ أقل موضوعيَّةً بين مختلف السينمات الوطنيَّة، وأكثر ارتباطًا بـ «الخيال التاريخي» (imaginaire historique) الذي يقوم عليه تصور الأفلام في الفضاء الأوروبي الغربي5: وهي فكرةُ سينما مختلفة تميلُ إلى الفنِّ وتقاوم التوحيد القياسي لهوليوود. على الرغم من أنَّ هذه سلسلةٌ منالتصوُّرات الذاتيَّة التي لا تتطابق إلا بشكلٍ غير كاملٍ مع واقع الإنتاج، إلا أنَّ هذه الأوهام تظلُّ تشكِّل مجتمعًا بالمفهوم الذي كتب به 7بنديكت أندرسون أن «لا وجود لمجتمعٍ إلا كمجتمع متخيَّل»6. لقد حاول البعض أحيانًا ترجمة هذا التناقض بين أوروبا وهوليوود تحت مصطلح «السينما الثانية» (deuxième cinéma)، استنادًا إلى 8التصنيف المقترح من قبل فرناندو سولاناس وأوكتافيو خيتينو. يؤكد هذان الأخيران أنَّ أوَّل ردِّ فعلٍ تاريخي على الهيمنة الثقافيَّة للسينما الأمريكيَّة تمثل في شكل ما يُعرف بـ «سينما المؤلف» (cinéma d’auteur)، 9و«السينما التعبيريَّة» (cinéma d’expression)، 10و«الموجة الجديدة» (Nouvelle Vague)، 11أو «السينما الجديدة» (cinéma novo)، أو، بشكل تقليدي، «السينما الثانية»12. وكما نرى، فإنَّ التيارات المذكورة كمثالٍ لا تقتصر على أوروبا وحدها. ومع ذلك فإنَّ النقاد الأوروبيين هم الذين كانوا في أصل النموذج النظري الذي يقابل بين الأفلام الأمريكيَّة ونظيراتها التي تُعنى بالفن والتعبير شي. 13بحيث إنِّه، حتى عندما كانت هذه الأفلام تُنتَج خارج أوروبا (في البرازيل، اليابان، الاتحاد السوفياتي...)، فقد كانت «السينما الثانية»، بل وحتى «السينما الثالثة» (troisième cinéma)، تُستقبلُ غالبًا وفق المعايير السائدة لدى النقد السينيفيلي الأوروبي (critique cinéphile européenne).على الصعيد الجمالي، يبقى الفيلم القصير لغودار راسخًا ضمن إطار «السينما الثانية» (deuxième cinéma)، التي غالبًا ما تُقرن بالحيِّز الثقافي الأوروبي. في الواقع، يمتلك هذا الفيلم جميع المعايير التي حدَّدتها ويندي إيفريت لتعريف سينما المؤلِّف الأوروبيَّة (ويُفترض أن نقول، بدقَّة أكبر، أوروبا الغربية): السخرية، الشغف بالمونتاج، غموض الرسالة، التأثيرات الانعكاسيَّة والمرجعيَّة الذاتية 15(réflexivité et autoréférentialité). لكنَّه يتميَّز عنها برغبته في التوجُّه إلى ما وراء الحدود الأوروبيَّة، نحو نضالات التحرُّر في العالم الثالث. يبدو أنَّ الالتزام السياسي، كما بيَّن سيلفان دريير بوضوح، يسعى آنذاك إلى التحرُّر من المسافات الجغرافيَّة؛ ففي أواخر الستينيَّات، بدأ جزءٌ من سينما المؤلف يتَّخذُ موقفًا من صراعاتٍ بعيدة، «مُحدثًا مناخًا من الاستعجال يدَّعي تجاوز الهوَّة الزمكانية بين "هنا" و"هناك"»16. يُعَدُّ غودار من بين السينمائيِّين المعنيين بهذا التوجُّه، فقبل عامين من صدور المقال المؤسِّس لسولاناس وخيتينو، وعلى نحوٍ أعم، في فجر عقْدٍ اتَّسم بكثرة الانتفاضات الشعبيَّة، يعكس فيلم «الحب» التناقضات الجمالية والسياسية التي تهزّ سينماه.

دون إغفال ما يشترك فيه هذا الفيلم مع باقي أعمال غودار، سنحاولُ إبراز أهميَّة هذا العمل الذي يُعدُّ من جهةٍ رمزًا للمشكلات التي كانت تُؤرِّق سينما المؤلف الأوروبيَّة في أواخر الستينيَّات، ومن جهة أخرى يتميَّز بفرادته في مقاربة هذه المشكلات. سنركِّز بشكلٍ خاصٍّ على موضوعين رئيسيَّين يشكِّلان الهيكل البنيوي للفيلم: «إغراء الآخر»، و«التمثيل السياسي للتجربَّة العاطفيَّة».

المشاركة عن بعد

رغم أن فيلم «الحب» لا يزال، إلى يومنا هذا، غير معروفٍ بشكل كافٍ لدى الباحثين والنقَّاد، فإنَّ ارتباطه بما يُعرف بسينما المؤلِّف ربَّما لا يكون أمرًا عارضًا. فقد يكون هذا الانتماء دافعًا بعض النقَّاد إلى التقليل من أهميته مقارنةً بالأفلام الروائيَّة الطويلة التي تحيط به. على سبيل المثال، يصف جاك أومون، في تقريره عن مهرجان برلين سنة 1969 - حيث عُرض فيلم «الخصام» (Discutiamo, discutiamo)17 - أحد السكيتشات بأنَّه «يعمل بنوعٍ من الحركة الحرَّة»، أي من دون توجيهٍ واضح، ويعتبره أطول ممَّا تقتضيه كميَّة الأفكار التي يتضمنها، ويراه «من دون شك، أكثر أفلام غودار جفاءً18» في نظره. إنَّ هذه القسوة في الحكم يمكن تفسيرها بوجود فيلمٍ آخر لغودار ضمن اختيارات برلين ذلك العام، وهو فيلم «المعرفة المرِحة» (Joy of Learning - 1969)، والذي اعتُبر في نظر النقاد أفضل بكثير. بعيدًا عن التقييمات النقديَّة الذاتية، فإنّ ما يهمّنا هنا هو الحجّة التي يقدِّمها أومون: بحسب رأيه، لا تكمن أهميَّة فيلم «الحب» في ذاته، بل في الروابط التي يقيمها مع باقي أفلام غودار (تحديدًا مع فيلمٍ أُنجز بعده ببضعة أشهر، يُعتَبر بمثابة نسخة منجزة نظريًّا وجماليًّا للفيلم السابق). نحن هنا أمام نموذج تأويلي مؤلِّفاتي، حيث يُعوَّضُ ما في بعض الأفلام «الثانوية» من قصورٍ عبر متعة التعرُّف على عناصر مميَّزة لأسلوب المؤلِّف19 - وهي حجَّةٌ تُستَخدم بكثرةٍ للدفاع عن الأفلام القصيرة التي تُتَّهَم غالبًا بأنَّها تتناول المواضيع المطروحة فيها بطريقةٍ أقل عمقًا ممَّا في أفلامٍ أخرى للمؤلِّف نفسه. وقد عبّر جان-لوك غودار بنفسه عن هذه الإشكاليَّة في مقالٍ له سنة 1959، حيث كان يدافع فيه عن الفيلم القصير المؤلِّفاتي داعيًا إيَّاه في الآن ذاته إلى ضبط طموحاته، إذ قال: «في الفيلم الطويل، يُقِيمُ السينمائي نظريَّةً كاملة، بينما في الفيلم القصير لا يمكنه سوى أن يستخدم نتيجة تلك النظرية20». وهذا يعني ضِمنًا أنَّ الفيلم القصير ليس عنصرًا أساسيًّا لفهم عمل المؤلِّف وتقديره. والمفارقة أن هذا الافتراض المسبق بالذات هو ما يعاني منه فيلم «الحب» تحديدًا.

يُضاف إلى ذلك إشكالٌ زمنيٌّ يتمثَّل في أنَّ تصوير الفيلم جرى في أغسطس من عام 1967، بينما لم يُعرض في فرنسا إلا في يونيو من عام 1970، أي بعد مضيِّ ما يقرب من الثلاث سنوات. خلال هذه الفترة كان غودار قد قطع صلته بالمؤسسة السينمائية وأنجز بالفعل خمسة أفلام نضاليَّة (films militants) تحت راية مجموعة دزيغا فيرتوف. لذا فإنَّ المتفرِّجين الأوائل على فيلم «الحب» يجدون أنفسهم في وضعٍ أشبه بوضع علماء الفلك الذين يراقبون نجمةً تبعد آلاف السنين الضوئية، والتي تكون قد اندثرت بالفعل في اللحظة التي تصلنا فيها إشعاعاتها. من هذا المنطلق، كتب برنار إيزنشيتز في مراجعته التي نُشرت في مجلة «دفاتر السينما» (Cahiers du cinéma) دفاعًا عن الفيلم، داعيًا المتفرِّج الشغوف بالسينما إلى تبنِّي «منظورٍ أثريٍّ» في قراءته للفيلم21. وهكذا يصبح الفيلمُ القصيرُ بمنزلة قرينة إثبات، أو مؤشِّرٍ يساعد على فهم اختفاء غودار، إذ يُثمَّن بالدرجة الأولى لِما يكشفه لنا من مسارٍ شخصيٍّ وشعريٍّ لهذا المخرج. إنَّ فيلم «الحب» في نظر إيزنشيتز هو صدى متأخِّرٌ لحقبةٍ مضت: حقبة البراءة، و«شرفات الحي المُزهرة في سان سولبيس» و«جمال فتيات الطبقة البرجوازيَّة22». هذا التأويل الرومانسي، القائم على شعريَّة المدينة والافتتان الهوسي، يبرز القيمة الجماليَّة للفيلم على حساب راديكاليَّته السياسيَّة. غير أنَّ هذه الأخيرة كانت، لحظة كتابة إيزنشيتز لمقاله، ظاهرةً للعيان، وبالتالي فإنَّ اختياره لربط الفيلم بالمرحلة الأولى من مسيرة غودار لا يُعدُّ خيارًا بريئًا.

23إنَّ فيلم «الحب»، بحسب تعبير إيزنشيتز، هو «فيلم أزمة» (film de crise)، أي فيلمٌ يقع عند تقاطع مرحلتين زمنيتين ورؤيتين جيوسياسيَّتين للسينما. في المرحلة السابقة، تبرز الموجة الجديدة التي نشأت ضمن سياقٍ يسعى إلى طمس الحدود الثقافيَّة24. وعلى المستوى الأوروبي، بدا الأمر وكأنَّ الجيل السينمائي الشاب لم يعد متأثِّرًا بالقيود الجغرافيَّة - وهو ما يتجلَّى بوضوحٍ في ظاهرة أفلام المختارات، ثنائيَّة أو ثلاثيَّة الجنسيَّة. أما على المستوى النظري، فإنَّ النموذج النقدي المؤلِّفاتي الذي واكب هذه التطوُّرات يميل هو أيضًا إلى تقليل أثر المحدَّدات الاجتماعيَّة والثقافيَّة والجغرافيَّة التي تُلقي بظلالها على إنتاج الصور. ووفقًا لشعار دعاة سياسة المؤلف (politique des auteurs): «25عالمٌ واحد = مؤلفٌ واحد» (Un univers = un auteur)، فإنَّ فرادة كلِّ مخرجٍ هي ما يجب أن يُعتَدَّ به، لا الصفات المشتركة التي يتقاسمها مع غيره، مثل الهويَّة الاجتماعيَّة أو الوطنيَّة أو الثقافيَّة. وكما لاحظت ناتالي هاينيش في دراستها حول نشوء مكانة الفنان وما يتَّصل بها من امتيازات رمزيَّة، فإنّ الترويج للتفرُّد يكون دومًا على حساب الهويَّات الأخرى الممكنة26. أما في المرحلة التالية، فتبرز النضالات المناهضة للإمبرياليَّة التي انطلقت فعليًّا في أماكن عديدة (كوبا، الجزائر، فيتنام...)، لكنَّها ما زالت مدعومةً فقط من أقليَّةٍ من الأوروبيين27. وفي تلك السياقات المختلفة، كانت الشعوب تقاوم التجانس المفروض من طرف الرأسماليَّة، مبرهنين بذلك على أنَّ الالتزام الثوريَّ لم يعد من الممكن التفكير فيه بمنأى عن العالم، انطلاقًا من الفضاء الأوروبي وحده.

في هذا السياق، يحتل غودار موقعًا معقدًا؛ فهو مخرج يُعلِن تضامنه مع نضالات العالم الثالث ويعتنق قضاياه بشكلٍ صريح، دون أن يتمكَّن فعليًا من الالتحاق بها ميدانيًا، في عام 1967، لم يكن قد صوَّر أيَّ صورةٍ واحدةٍ خارج الأراضي الأوروبيَّة. وفي عين الكاميرا، وهو المقطع الذي أخرجه ضمن فيلم «بعيدًا عن فيتنام» في السنة نفسها، نشهد تجسيدًا لدرجة من الإحباط عند مخرجٍ كان يرغب في التوجُّه إلى هناك، لكنَّه اضطرَّ للبقاء محصورًا داخل التراب الفرنسي لأسبابٍ إداريَّة. بل إنَّ هذا الإحباط يصبح المحرِّك الشعري للفيلم: إذ تبدأ عين الكاميرا بلقطاتٍ لغودار وهو واقفٌ خلف كاميرا ضخمة على سطحٍ في باريس، في فضاءٍ محليٍّ صرف؛ ثم يبدأ المخرج بسردِ فصول رحلته الفاشلة، ليعقبه مباشرةً مونتاجٌ يتضمَّن صورًا خارجيَّةً تُظهر تلميذاتٍ فيتناميَّات. هذه العناصر الخارجة عن السياق المحلي تقدَّمُ مسبوقَةً بشبكةٍ تأويليَّة تُعدُّها له، وهو ما يُفضي إلى تعميق المسافة بين «الهنا» و«الهناك». انطلاقًا من هذا البناء، يمكن قراءة الفيلم بوصفه شهادةً على صلابة الحدود، وعلى الصعوبات الملازمة للالتزام السياسيِّ حين يبقى بعيدًا عن الحدث.

للوهلة الأولى، يبدو فيلم «الحب» أنَّه يقدِّم جهازًا سينمائيًّا أكثر تجانسًا. فقد صُوِّر في المكان نفسه الذي صُوِّر فيه مقطع عين الكاميرا (Camera Eye)، أي على سطحٍ في الدائرة السادسة من باريس، من دون اللجوء إلى أيِّ صورٍ خارجيَّة. يكتفي غودار بما هو متاحٌ لديه من مادَّةٍ بصريَّة. غير أنَّ الفيلم ليس بمنأى عن القلق الإبداعي ذاته، أو الإحباط السياسي نفسه، إذ تظهر مع بداية الدقيقة الثانية لافتةٌ مكتوبةٌ تتضمَّن عبارة «Hecho en Cuba» (صُنع في كوبا)، بأحرفٍ كبيرةٍ منقوشةٍ على خلفيَّةٍ حمراء داكنة. هذه المعلومة زائفة بطبيعة الحال، ولن يحتاج المشاهد اليقظ لأكثر من بضع دقائق حتى يتعرَّف إلى البيئة الباريسيَّة التي تشكِّل ديكور الفيلم. ومع ذلك تعود اللافتة الحمراء ثلاث مرَّاتٍ ضمن المونتاج النهائي للفيلم، وقد يُغري ذلك بتأويلها تأويلًا مجازيًا، باعتبارها أثرًا لتجربةٍ ثوريَّةٍ استُبطِنَت من طرف اليسار الأوروبي. لكنَّ هذه اللافتة تشير أيضًا إلى التعليمات التي توضع عادةً على الجهة الخلفيَّة للمنتجات المصنَّعة، ممَّا يُعيد السينما إلى وضعها كسلعةٍ استهلاكيَّة. إنَّ عرض تلك العبارة - التي تكون في الأصل مخفيَّةً عن الأنظار، أي بلد منشأ المنتج - على كامل الشاشة، هو بمثابة مقاربةٍ بين المستويين الاقتصادي والجيوسياسي: الاقتصادي الذي يطبع الأشياء، والجيوسياسي من خلال اللون الأحمر والإشارة إلى كوبا. يُلاحَظ أيضًا أن هذا السطر هو الوحيد في الفيلم بأكمله الذي لم يُترجم إلى الفرنسية، وكأنَّ غودار يذكِّر المشاهِد بأنَّ أراضي الثورة ليست مُلزَمةً بالخضوع لمعايير التصدير الليبراليَّة.

في هذه المرحلة، لا يكون الحديث قد بلغ بعدُ النضالات المناهضة للإمبرياليَّة، إذ لن تُذكَر هذه الأخيرة إلا لاحقًا على لسان الشخصيَّات. لذا فإنَّ اللافتة المكتوبة تقوم بوظيفة برنامجٍ للقراءة؛ فهي تدعونا إلى الاحتفاظ في الذهن بصراع العالم الثالث من أجل حريته، حتى أثناء مشاهدة فيلمٍ يبدو أنَّه يتناول موضوعًا مختلفًا تمامًا. فضلًا عن ذلك تأتي الإشارة إلى كوبا مباشرةً بعد افتتاحيَّةٍ غامضةٍ تتألَّف من حوالي اثني عشر لقطةٍ مقرَّبةٍ جدًا (très gros plans)، تُظهر عناصر طبيعيَّة أو صناعيَّة أو بشريَّة. في كل بدايةِ الفيلم، يرفض غودار استخدام اللقطة العامة (plan général) - أي أنَّه يرفض تزويد المتفرِّج بالعلامات الفضائيَّة التي تُمكِّنه من التموقع داخل الحكاية. من هنا يمكننا افتراضُ فرضيَّة: إنَّ اللافتة التي تقول «Hecho en Cuba»، رغم كونها لقطةً مقرَّبة، تُعادل لقطةً عامَّةً من حيث الوظيفة، فهي تُحدِّد موقع الحدث، ولكنَّها لا تفعل ذلك على المستوى السرديِّ الداخلي، بل على المستوى السياسي، فالمتفرِّج لا يعلم بعد شيئًا عن الخطاب المناهض للإمبرياليَّة الذي يحمله الفيلم، لكنَّه مدعوٌّ منذ الآن إلى ربط أحداث الحكاية بسياقٍ جيوسياسيٍّ أوسع.

يعتمد الفيلم القصير على تعايش حركتين متعارضتين: إحداهما تتجه نحو تقريب شديد، والأخرى نحو الاتساع الأقصى، ففيلم «الحب» يعجُّ بـاللقطات المقرّبة التي تُسلِّط الضوء على عناصر متنوِّعةٍ ومظهرها عاديٌّ ظاهريًا، في الوقت نفسه الذي يسعى فيه إلى تقديم نظرةٍ شاملةٍ على النضالات على مستوى العالم. وهكذا تُصبح السياسة التي يحملها الفيلم هي التي تُحدِّد أسلوبه الجمالي: كلَّما حاول أن يرى أبعد كلَّما زاد ارتهان النظرة في حدود "الهنا والآن".

يبدو الإدراك الحسي ذاته وكأنَّه في مركز البحث السينمائيِّ لدى غودار. وبالفعل، يُجسِّد فيلم «الحب» على الشاشة زوجين اثنين: أحدهما مُقدَّر له أن يعيش الأحداث، والآخرُ محصورٌ في دور المراقب. أمام هذا الانشطار الثنائي، يُصبح المشاهد مدعوًّا للتساؤل بشأن حدودِ حواسه الذاتيَّة. يقترح غودار على متفرِّجه تجربة انفصالٍ حسِّيٍّ بين العين والأذن، فطَوال الفيلم ينفتح الصوت نحو الخارج: نسمع أصوات أجراس المدينة المتداخلة بمستوى عالٍ جدًا وتدقُّ على فتراتٍ منتظمة، ونسمع أيضًا الشخصيَّات تتحدَّث عن انخراطها في النضال البروليتاري وعن رحيلها المرتقب إلى كوبا. في المقابل، تبقى الصورةُ منغلقةً على ذاتها. وهكذا، وأثناء الخطاب الثوري الذي يُلقيه نينو كاستلنوفو، تذكِّرنا لقطةُ الإطار داخل الإطار بـالحصار الجغرافيِّ الذي يُقيِّد حماسه. أمَّا في بقية الوقت، فغالبًا ما تكون العناصر النباتيَّة هي التي تعترض بين الشخصيَّات وبيننا: لا تتوقَّفُ النباتات، التي تحضر بشكلٍ طاغٍٍ في الفيلم، عن تذكيرنا بـوجود طبقةٍ أولى خانقة للصورة، طبقةٌ قد تميل الشخصيَّات إلى نسيانها في رغبتها بالتوجُّه نحو البعيد.

دائمًا ما يبدو القريب في فيلم «الحب» غامرًا ومكتسحًا، ويجد هذا التمثيل تجسيده الحرفي نحو نهاية الفيلم في لقطةٍ واحدةٍ يظلُّ فيها الإطار ثابتًا، لكنَّه يخضع لتحوُّلاتٍ داخليَّةٍ من خلال تغيُّراتٍ في المقياس البصري داخل التكوين نفسه، حيث نرى في البداية لقطةً مقرَّبةً لفم الممثِّلة كريستين غيِّو، ثمَّ يجري المصوِّر نقلةً مزدوجةً في تركيز العدسة، الأولى نحو شجيرةٍ صغيرةٍ على الشرفة، والثانية باتجاه خلفيَّةٍ حضريَّة، قبل أن يعود مجددًا إلى المقدِّمة البصريَّة. خلال هذه الحركة يُسمعُ صوتٌ خارجي ينتمي إلى باولو بوتسيسي يتأمل المصير التراجيديَّ للشعب الفيتنامي، وهذه هي اللقطة الوحيدة في الفيلم التي تُقدِّم بشكلٍ صريحٍ صورةً عن "البعيد"، لكن هذه الصورة لا تنجح تمامًا في التحرُّر من هيمنة المقدِّمة، التي تظل مرئيَّةً في شكل منطقةٍ واسعةٍ من الضباب البصري، فالعقل يظلُّ منجذبًا بقوَّةٍ نحو الآخر، نحو الصراعات السياسيَّة التي تمزِّق العالم، لكنَّه يعاني من كونه محصورًا داخل جسدٍ مادي، متموضعًا جغرافيًّا ومقيَّدًا ضمن حدود الفضاء البصري. من خلال هذه الاختيارات الجماليَّة يمكن استنتاج تصوُّر غودار للالتزام السياسي بوصفه جدليَّةً بين رغبةٍ في الرؤية الكلِّية الشاملة، والقدرة على احتواء العالم بنظرةٍ واحدة، وبين وعي ضروريٍّ بالقيودِ الماديَّة والحسيَّة التي تحاصر هذه النظرة وتحدِّدها.

أجسادٌ سياسيَّة (Corps Politiques)

يتناول غودار أيضًا الفكرة السائدة التي تفيد بأنَّ العمل السياسي قد يشكِّلُ مجالًا مستقلًّا ومنفصلًا عن تجربة الحياة اليوميَّة، إذ يسعى فيلم «الحب»، كما يشير عنوانه، إلى إعادة التفكير في مفهوم الالتزام السياسي من خلال عدسة العلاقات العاطفيَّة، التي يبدو من الوهلة الأولى أنَّها لا ترتبط كثيرًا بالأحداث الفلسطينيَّة أو الفيتنامية، لكنَّها تتَّضح تدريجيًا على أنَّها تعبِّرُ عن مشكلاتٍ متشابهة تؤثِّرُ في كلٍّ من المجالين.

للوهلة الأولى، يبدو فيلم «الحب» نموذجًا معبِّرًا عن السينمات الجديدة، وما تميَّز به من ميلٍ إلى سرد قصصٍ عاطفيَّةٍ تدور بين شبَّان من البرجوازيِّين المغايرين جنسيًا، الحضريين والمتعلِّمين. كلُّ هذه العناصر تفسِّر ميل بعض النقَّاد إلى ربط الفيلم بالجزء الأوَّل من مسيرة غودار الإخراجيَّة. إلا أنَّ ما يميِّز هذا الفيلم تحديدًا هو أنَّ المشاعر ليست العامل الحاسم في تطوُّر العلاقة العاطفيَّة، إذ ينبع تفكُّك العلاقة بين الزوجين من ظروف سياسيَّة: يتبيَّن بالتدريج أنَّ الشخصيَّات لا تنتمي إلى الطبقة الاجتماعية نفسها، ولهذا لا يعيشون التزامهم السياسيَّ بنفس درجة الاستعجال والضرورة. هذه الجزئيَّة وحدها تكفي لتفكيكِ القراءة العاطفيَّة التي قد تُفسِّر السرد بشكلٍ سطحي. كما أنَّنا نتعلَّم، في منتصف الفيلم، أنَّ شخصيَّة الرجل «من أصلٍ عربي»، بينما هي من أصلٍ يهودي، مما يُعقِّد العلاقة الرومانسيَّة، وهذا لا يعودُ إلى منطقٍ مجتمعيٍّ أو طائفي، إنَّما لأسبابٍ سياسيَّة. لقد صوِّرَ فيلم «الحب» في يونيو 1967 أثناء حرب الأيام الستة التي شهدتها المنطقة بين إسرائيل وجيرانها المباشرين، في سياقٍ من تصاعد التوتُّرات الجيوسياسيَّة والدينيَّة في الشرق الأوسط. في حين عُرِّفت الشخصيَّتان في بداية الفيلم كأوروبيَّين (فرنسيَّة وإيطالي)، فإنَّ ذكر أصولهما الحقيقيَّة يعقِّد المعادلة، وذلك بإدخال توتُّراتٍ متضاربة داخل الهويَّة الأوروبيَّة نفسها. من هنا نفهمُ سبب محاولة شخصيَّة كاستلنوفو اليائسة للرحيل: تعبِّرُ مغادرته عن مدى هشاشة الوحدة الثقافيَّة والسياسيَّة لأوروبا، كما هو حال الوحدة في العلاقة الزوجيَّة التي كانت مجرَّد مظهرٍ خارجيٍّ زائف.

باختصار، ينبغي قراءة الزوجين غيُّو وكاستلنوفو كرمزٍ مجازي، فكلَّما تقدَّم الفيلم، كلَّما بدا أن الشخصيَّتان تندمجُ أكثرَ فأكثر مع هويَّتها السياسيَّة: لم يعودا مجرَّد فردين ينتميان إلى طبقتَين اجتماعيَّتين مختلفتين، بل أصبحا يُجسّدان تلك الطبقات في صراعها المستحيل على المصالحة. في نهاية المطاف، لم يعد الأمر يتعلَّق بشخصَين، بل بـ«الثورة» و«الديمقراطية» كطرفَين متقابلَين. مع ذلك لا يقتصر تمثيلُ الحبِّ في الفيلم على هذا البُعد الرمزي الواضح. في كتابه حول تسييس أعمال غودار في محيط أحداث 1968، يلاحظ دافيد فارو بدقَّةٍ أنَّ زوج الشهود لا يتوقَّف عن دعوتنا إلى النظر إلى ما يحدث على الشاشة، وليس فقط لفهمِه أو تفسيره، إذ يقول: «بما أنَّنا مدعوُّون إلى المشاهدة باستمرار، لا يسعنا إلا أن نُدهش من التناقض بين رؤية ارتباطٍ عاطفيٍّ واضحٍ وبين الكلام الذي يعود بلا كللٍ على التناقض والخصومة، وفي النهاية انفصال الزوجين28». لذلك، ومن أجل فهم ما يريده غودار من هذه الاستعارة، من الضروري الانتباه إلى الطريقة التي يظهر بها الحب على الشاشة، وإلى أساليب تضمينه السردي والحسِّي.

قد يبدو الرمز السياسي الذي يصوِّره الفيلم للزوجين وكأنَّه يعيد إنتاج صورةٍ نمطيَّةٍ ذات طابعٍ تمييزيٍّ على أساس الجنس، وهذه الصورة تتماشى مع الخيال الرومانسي في أعمال غودار الأولى، حيث يُصوَّر الرجل على أنَّه طامحٌ إلى حياةٍ مليئةٍ بالمغامرة، في حين تُعتبر المرأة هي العائق الدائم الذي قد يُعيق تحقيق مشاريعه البطوليَّة29. كذلك فإنَّ توزيع الكلام حسب جنس الشخصيَّات يذهب في هذا الاتجاه، فداخل علاقة الزوجين تكون المرأة هي الطارحة للأسئلة البسيطة أو الساذجة، ويبدو أنَّها تعتمدُ على معرفة الرجل. تمثِّلُ شخصيَّتا كاستلنوفو وبوتسيسي قطب الالتزام الإيجابي، في حين تمثل غيُّو وجوردان قطبه الاستفهامي أو السلبي. ومع ذلك يمكن أن يحمل هذا التوزيع غير المتكافئ لأنماط الخطاب وظيفةً شعريَّةً أيضًا، فالتقنية التي يستخدمها غودار بشكلٍ متكرِّرٍ تقوم على تجسيد آرائه المتناقضة عبر شخصيَّات مختلفة. تشكِّلُ التردُّدات أو الشكوك المتعلِّقة بالالتزام فرصةً للحوار، للمواجهة وللعمل الجدلي. وبهذا الشكل لا تمثِّلُ الشخصيَّات الظاهرة على الشاشة سوى أنصاف أشخاص، أو تجسيدات خارجيَّة للتناقضات الداخليَّة في فكر المؤلف30. ما يُعبر عنه من خلال التناقض بين الذكوري والأنثوي هو في الواقع خطُّ انقسامٍ آخر، وهو الصراع بين قوَّة الحماس الثوري وضعف الفعل السياسي الملموس، وهو توتُّرٌ مميَّزٌ لليسار المتطرِّف الأوروبي في أواخر ستينيَّات القرن العشرين، حيث تعطي شخصيَّات غودار مثالًا واضحًا على هذا التوتُّر. وفي هذا التحوُّل الرمزي، لا يخلو الأمر من دلالة أنَّ السياسة تتَّخذُ شكلًا عاطفيًا وحُبُّيًا، مما يبيِّن استمرار الخيالي الثقافي والأدبي ذي الجذور البرجوازيَّة لدى الشباب الثوري الأوروبي في ذلك الوقت.

إذا كان تصوير الجسد الأنثوي في الفيلم يعكس بوضوحٍ نظرةً ذكوريَّةً موضوعيَّة، كما هو الحال كثيرًا في أعمال غودار31، فإنَّ ذلك لا يقتصر على تمجيد السحر البرجوازي فحسب. ففي فيلم «الحب»، تعمل الإثارة الغوداريَّة على مبدأ مزدوج: ألا وهو تجزئة الجسد وتسييسه. يسعى المؤلف إلى تقديم جغرافيا حميميَّة حقيقيَّة، حيث يُنظر إلى التضامن الثوري كنموذجٍ يشبه الكائن الحي، وحيث تتناغم الحركات العاطفيَّة مع حركات الثورة والتمرُّد. صحيح أن جسد غيُّو يخضع لمعايير الجمال النسائي الغربي، إلا أنَّ هذا النموذج لا يُقدَّم لنا بكامل تكامله إلا بعد ما يمكن وصفه، بكل معاني الكلمة، بعمليَّة «مونتاج» مزدوجة. وبمجرد أن يُعاد تركيب الجسد بهذا الشكل، يستعيد حينها ثباته في إطارٍ معياري: معيار الجمال (مع وضعيَّةٍ توحي بأنَّها مستوحاةٌ من الختام التمثالي للتماثيل القديمة)، ومعيار الرغبة (إذ تعتبر هذه واحدةً من اللقطات النادرة في الفيلم التي تتفاعل فيها الشابَّة جسديًّا مع شريكها، الذي لا يُرى منه هنا سوى يده فقط).

يبدو أنَّ غودار يعيد هنا إنتاج زمنيَّة العمل التشكيلي، حيث يتعيَّن التوقُّف عند كلِّ تفصيلٍ من أجل تمثيل الجسد بكامله. إلَّا أنَّ هذه اللقطة تشير أيضًا إلى مشكلةٍ أعم، ألا وهي مشكلة إمكانيَّة تجسيد الحب. في فيلم «ألفافيل» (Alphaville - 1965)، كانت الشخصيَّة التي تؤديها آنا كارينا تتساءل باستمرارٍ عن ماهيَّة الحب، وما الذي يميِّزه عن مجرد «اللذة». وبعد عامين، لا يبدو أنَّ السؤال قد وجد جوابًا نهائيًا. فـ «الحب» يوزِّع جسدي غيُّو وكاستلنوفو في أوضاعٍ متنوِّعةٍ ويكثر من التكوينات البصريَّة والتفاعلات مع الديكور، دون أن يستقرَّ على نمطٍ وحيدٍ للتجسيد. وكلُّ شيءٍ يوحي بأنَّ السينما لا تستطيع الاقتراب من الحبِّ إلا عبر تجميع شظايا متفرِّقة من المشاهد.

قد لا يكون هذا الإشكال الجمالي بعيدًا عن الالتزام السياسي الذي يُراد للحب أن يكون مجازًا له، ففي الواقع، يجبُ على الثوري أن يقبل بتكريس نفسه كاملًا - جسدًا وروحًا - للصراعات المحليَّة التي تظلُّ فريدةً وخاصَّةً على الدوام؛ ومن الوضع العالمي العام، لا يمكنه أن يمتلك سوى رؤيةٍ جزئيَّةٍ يُعاد تكوينها من مجموع لقطاتٍ مقرَّبة. في هذا السياق، يشير فريدريك جيمسون إلى الصعوبة التي قد تواجه الإنسان في «رسم خريطةٍ» ذهنيَّةٍ للعالم الرأسمالي (الحديث أو ما بعد الحديث)32. وهذا بالضبط ما تعاني منه شخصيَّات فيلم «الحب»: إنَّهم أسرى واقعيَّةِ نظرتهم الذاتيَّة، ويسعون إلى احتواء وضعيَّةٍ واسعةٍ جدًا على مستوى فردٍ واحد. وأمام إشكاليَّة استحالة تجسيد السياسة، كما هو الحال في استحالة تجسيد الحب، يختار فيلم غودار الردَّ بتفاؤل: بلا كللٍ يواصل استكشاف التفاصيل الصغيرة التي قد تشكِّل، في نهاية المطاف، الخطوط الأولى لرؤيةٍ كليَّةٍ وشاملة.

خلاصة

يطرح فيلم «الحب» الأسس لمشكلةٍ ستصبح مركزيَّةً في مسيرة غودار الفنيَّة لاحقًا، وهي العلاقة بين الحبِّ والجنس والسياسة. إنَّ هذا التساؤل يحاول تحديدًا ربط ما فُصِلَ في آليَّات عمل الصناعات الثقافيَّة: من جهةٍ هناك المراوغة العاطفيَّة والمؤامرات الرومانسيَّة التي كانت من نصيب السينمائيِّين البرجوازيِّين، ومن جهةٍ أخرى هناك إلحاح الالتزام السياسي الذي يشكِّل الموضوعَ الأساسيَّ للأفلام المنتَجة في البلدان المُهيمنة عليها.

رغم أنَّ فيلم «الحب» يبقى في جوهره عملًا أوروبيًّا عميقًا، سواء من حيث الإنتاج أو من حيث الجماليَّات، إلا أنَّه عملٌ سينمائيٌّ يُميِّز صانعه بشعورٍ بالحصار، وانطباعٍ بأنَّه بلغ حدود الإمكانيَّات الجماليَّة والسياسيَّة لسينما المؤلِّف. لا يُظهر الفيلم في أيِّ لحظةٍ خطَّ فصلٍ واضحًا بين «هنا» و«هناك»، بحيث يكون السياق في الواقع هو سياقُ مجتمعٍ معولمٍ لم تعد فيه الهويَّات تُعرَّف بالأساس على المستوى الوطني. ومن ثمَّ يظلُّ العلم الفرنسي، الذي يُرى لفترةٍ وجيزةٍ وهو يرفرف في خلفية الشرفة، بعيدًا وضبابيَّ الرؤية، كما لو كان ذلك رمزًا على تقادم دوره السياسي.

ينتج عن ذلك حركتان متضادَّتان في جماليَّة غودار: من جهةٍ يعترف المخرج بهذا الطمس النسبي للحدود الثقافيَّة ويسعى إلى التفكير في عمله السياسيِّ عن بُعد، ومن جهةٍ أخرى يواجه صعوبةً في إعطاء شكلٍ لوضعٍ جيوسياسيٍّ واسعٍ جدًا، متعدِّدِ الجوانب ولا يمكن الإمساك به. هاتان المشكلتان تشكِّلان دافعَي العمل الفنيِّ والبصريِّ في فيلم «الحب»، كذلك تعكسان العلاقة المعقَّدة التي يحافظ عليها الفيلم مع «أوروبيَّته» الخاصَّة به، حيث يقبلها وفي الوقت ذاته يدفعها نحو نقطة الانفجار أو الانقطاع.

كان أوين لاتيمور، المؤرخ المتخصص في الشأن الآسيوي، يقول عادةً إنَّ الغاية الأساسيَّة من بناء سور الصين العظيم لم تكن حمايةً للصين من الغزوات البربريَّة فحسب، بل كانت تهدف بالأساس إلى منع الصينيِّين أنفسهم من مغادرة بلادهم، وبالتالي فرض انتمائِهم لهويَّةٍ سياسيَّةٍ وثقافيَّةٍ مركزيَّة33. ومستعينًا بهذه الصيغة، يعيد بيير بورديو التأكيد على أنَّ منطقًا مشابهًا يعملُ في كلِّ الحدود الاجتماعيَّة والرمزيَّة، حيث تتمثَّلُ وظيفتها الأساسيَّة في «منع من هم داخل الحدود، على الجانب الصحيح من الخط، من المغادرة أو الخروج عن القواعد أو الانحدار الاجتماعي34». ومن هذا المنطلق فإن المكافآت الرمزيَّة المرتبطة بوضع المؤلف، بالإضافة إلى المبادئ الحداثيَّة للابتكار الشكلي، والتفرُّد في التميُّز والغموض الأيديولوجي، ليست سوى سور الصين العظيم لسينما المؤلِّف الأوروبيَّة. وهروب غودار، الذي بدأ فعليًا من عام 1968 لكنَّه كان ينبثق مبكرًا في فيلم «الحب»، يصبحُ أكثر وضوحًا وأهميَّةً في هذا السياق.

******

قائمة المصادر والمراجع

- Antony Fiant et Roxane Hamery (dir.), Le Court métrage français de 1945 à 1968, vol. 2 : Documentaire, fiction, allers-retours, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, 414 p. Jean-Luc Godard, « Chacun son Tours », Cahiers du cinéma, 1959, p. 31-38.

- Bernard Eisenschitz, « Amore e rabbia », Cahiers du cinéma, 1970, p. 62. Thomas Elsaesser, European Cinema: Face to Face with Hollywood, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2005, 563 p. DOI : 10.1515/9789048505173

- Colin MacCabe, Godard: Images, Sounds, Politics, Bloomington, Indiana University Press, 1980, 175 p.

- Fernando Solanas et Octavio Getino, « Vers un troisième cinéma » [1969], CinémAction, 2001, p. 96-114

- Fredric Jameson, Fictions géo-politiques : Cinéma, capitalisme, postmodernité [1992], trad. Jennifer Verraes et Nicolas Vieillescazes, Paris, Capricci, 2011, 183 p.

- Geneviève Sellier, La Nouvelle Vague : Un cinéma au masculin singulier, Paris, CNRS, 2005, 217 p. DOI : 10.4000/books.editionscnrs.2683

- Jacques Aumont, « Berlin 69 », Cahiers du cinéma, 1969, p. 41-46.

- Nataša Ďurovičová et Kathleen Newman (dir.), World Cinemas, Transnational Perspectives, New York, Routledge, 2010, 368 p.

- Suzanne Liandrat-Guigues et Jean-Louis Leutrat, Godard simple comme bonjour, Paris, L’Harmattan, 2004, 274 p.

- Sylvain Dreyer, Révolutions ! Textes et films engagés : Cuba, Vietnam, Palestine, Paris, Armand Colin, 2013, 251 p.

- Wendy Everett (dir.), European Identity in Cinema [1996], Bristol/Portland, Intellect, 2005, 119 p. David Faroult, Godard : Inventions d’un cinéma politique, Paris, Les Prairies ordinaires, 2018, 565 p.