عن المضامين

إن انتهينا إلى القول، في الجزء السابق، بالمماثلة ما بين المخرج والفيلسوف، فسنفتتح القول هنا بأنَّ المخرج هو بذاته فيلسوف. يُعرَّف الإخراج على أضيق حدوده بأنَّه مهنةٌ فنيَّةٌ تتطلَّبُ إخراجَ الصورة بأفضلِ حالٍ ممكنة. ويحق لمن يمتهنها أن يأخذها بهذا المعنى ولا يتجاوز الحدود إلى ما هو أبعد. كثيرون هم كذلك، بل وقد يبدعون. وإنما على الطرف الثاني، وبتعريف الإخراج على مديَّاته الأوسع، فهو فنُّ التفكير من خلال الصورة. يُصطلح على ذلك، بمعنى من المعاني، اصطلاح «سينما المؤلف»، فالمخرجُ هنا يولِّف التوليفة ويكون ذا همومٍ وأسئلةٍ يرغبُ في التعبير عنها، ليس من أجل إيجاد حلول، بالضرورة، بقدر ما يكون الهدف من أجل التعبير بذاته1.

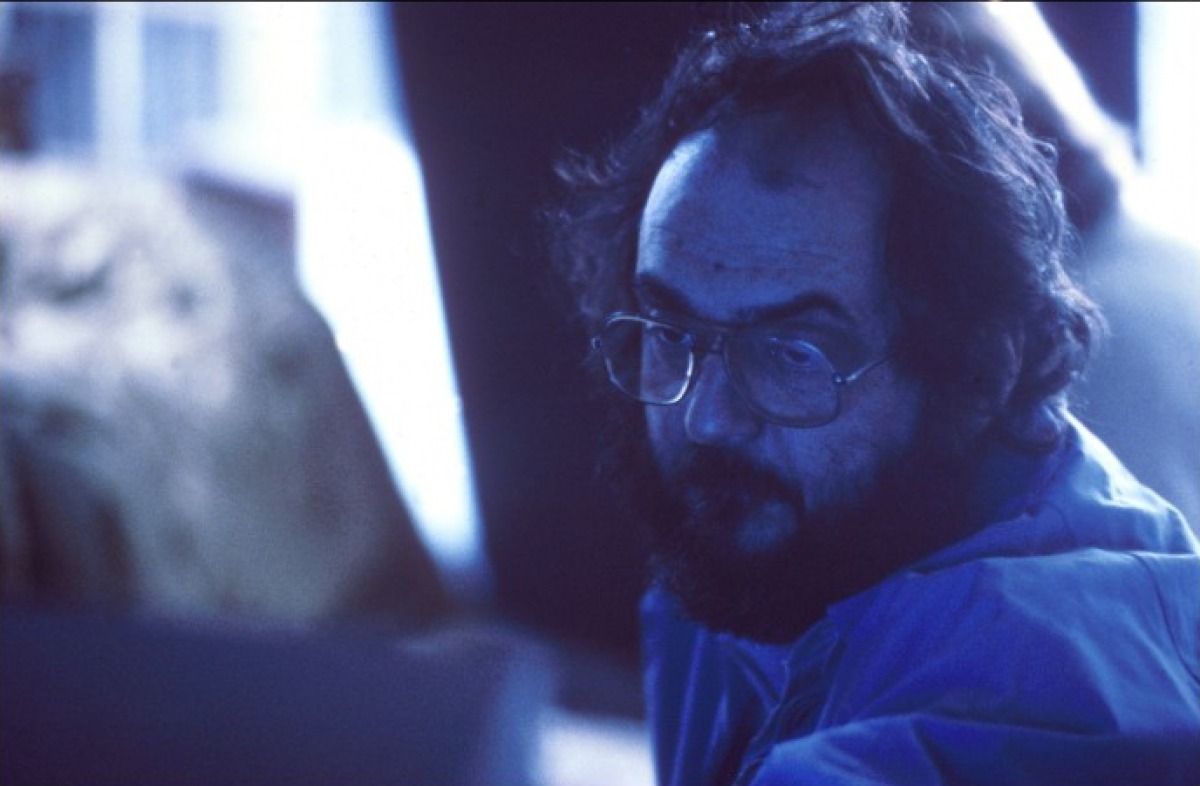

اشتغل ستانلي كوبريك في آخر سلاسله الفوتوغرافيَّة على مجموعةٍ من الصور تتعلَّق بالتقاط ما يحدث في حلبة ملاكمةٍ محليَّة. والتر كاريير واحدٌ من الملاكمين المحليِّين في نيويورك، وهو من اتخذه كوبريك موضوعًا، في البداية، لمجموعةٍ من الصور الفوتوغرافية. ثم بعد ذلك بعامٍ واحدٍ جعله بطل فيلمه الوثائقي القصير الأول «يوم الملاكمة» (Day of the Fight - 1951). وكأنَّنا بالرجل وقد أخذ بشكلٍ حرْفيٍّ مجموع التقاطاته ثمَّ قام بتحريكها، سيرًا على خطى تطوُّر التاريخ البصري للصورة من ثباتها وإلى حركتها كفيلم. بكلِّ تأكيدٍ هو لم يفعل هذا بحرْفيته، بيد أنَّ المجاز والحقيقة هنا يتداخلان.

«إنها السادسة من صباح يوم الملاكمة إذ سيواجه الملاكم أصعب أمرٍ في كونه ملاكمًا: إنه الانتظار». هذا ما يقوله السارد في الفيلم ضمنَ واحدةٍ من جُمله الافتتاحية. إذن نحن في بداية اليوم، وكما نعرف من السارد، فإنَّ وقت الملاكمة سيكون في الساعة العاشرة ليلًا. من عنوان الفيلم قد يخطئ المتلقِّي ويذهب به الظن بأنَّ الفيلم سيحكي عن الملاكمة وما فيها، إنَّما ما سيشاهده لن يكون غير حياةِ الملاكم نفسه في اليوم الموعود. على مدى اثنتي عشرة دقيقة - هي مدَّة الفيلم الكاملة - لا نرى من الحلبة والملاكمة ذاتها غير ثلاث دقائق ونصفٍ فقط. الدقائق التسع المتبقِّية نسير فيها برفقة الملاكم في يومه منقادين بصوت السارد. نمرُّ على روتين الملاكم في يوم ملاكمته: يستيقظ، يتناول الإفطار مع أخيه التوأم وكلبه الأليف، نعرف عنه أمورًا عامَّةً مثل العمر، ومثل أنَّه ما من أحد دلَّه على أن يكون ملاكمًا، بل كان اختياره الشخصي، نراه يتناول العشاء وجبةً ثانيةً في يومه، حتى وصوله إلى غرفة الملاكمة تحضيرًا لدخول الحلبة. كلُّ ما يمرُّ معنا عاديٌّ وبسيطٌ عن رجل يحلم بأن يصبح بطلًا في رياضة يحبها، لا أكثر ولا أقل. ما من مدائح أو تضخيم. اللقطات في حالتها الأبسط، الممثِّلون ليسوا بممثِّلين أصلًا، والأسلوب الفيلمي بشكله الأبسط: ساردٌ يحكي وصورٌ تتوالى. إلَّا أن نقطةً رئيسةً تُعاد لمرَّةٍ ثانيةٍ خلال الفيلم، حيث نسمع السارد في قوله: «الزمنُ أمرٌ عجيب! حينما لا يتبقى لديك منه كثيرٌ وتريده أن يدوم، فإنَّه يتناثر هنا وهناك ولا تدري أين اختفى».

«ما الزمن إذن؟ إذا لم يسألني أحدٌ عنه فإنَّني أعرفه. لكنَّني لو سُئلت عنه فإنَّني أجهله». هذه الجملة الشهيرة من اعترافات القديس «أوغسطينوس» تبث ظلالها في فيلمٍ يتكلَّم أساسًا عن مُلاكم. إنَّها لموضوعةٌ وجوديَّةٌ بامتياز. وبجانب الطريقة الإنسانيَّة التي يتناول فيها المخرج حياة الملاكم، فإنَّ هكذا أسئلةٌ وجوديَّةٌ تضفي عمقًا كبيرًا على عملٍ يتكشَّف للمتلقي أنَّه أبعدُ من مجرَّد حكايةٍ بسيطةٍ عن ملاكم، بل هو فيلمٌ عن الانتظار.

بعد نضج التجربة، وعدد من الأعمال انطلاقًا من الوثائقيَّات وصولًا إلى الأفلام الروائيَّة، أي بعد سبع عشرة سنة، يقدم كوبريك تجربته الأعلى سينمائيًّا في عمله الأكثر شهرة: «2001: أوديسة الفضاء» (2001: A Space Odyssey). نجد في هذا العمل تناولًا لموضوعة الزمن في عدة مواضع من الفيلم، أذكر أهم موضعين منها هنا: الموضع الأول لن يكون غير قَطعة (cut) في الفيلم، فبعدما عرّفنا المخرج على أسلاف البشر واكتشافهم لفضائل استخدام اليد ودخولهم إلى منطق السيطرة بالعنف، أراد أن ينقلنا إلى المستقبل حيث الأحفاد في الفضاء. بين الزمنين دهر طويل، ومن خِصال الفنون أنها كما تتحدى الزمن بمحاولة خلودها، فهي تحاول التغلب عليه بتمطيطه أو اختصاره. في الأدب تمطيطًا نعرف سُباعية «مارسيل بروست»، وفي الأفلام عمل تاركوفسكي «المطارِد» (Stalker - 1979)، أما اختصارًا فلدينا بيت «امرئ القيس»2 وفي الأفلام ثمة قَطعة كوبريك: من عَظْمة طارت من يد سَلَف إلى مركبة فضائية على نفس شاكلة العظمة يقودها خَلَفٌ! وما بينهما من التاريخ والأزمان فهو لخيالك.

في الفضاء يختلف الزمن عنه في الأرض، وجوديًّا وفيزيائيًا، وفي ما وراء الفضاء فإنه يكون أكثر اختلافًا وغرابةً وتعقيدًا حتى ليرى البطل نفسه رضيعًا بينما هو شيخ هرِمٌ في اللحظة عينها. لكن الموضع الثاني الذي أقصد الذهاب إليه فهو لا هنا ولا هناك بل بينهما، في منعطف الثقب الأسود بينما يدخله البطل إلى ما وراء الفضاء: ثلاث دقائق وست ثوانٍ بالضبط يعبر فيها البطل من خلال الثقب الأسود المليء بالألوان، بتكنيكٍ لا يتجاوز الثلاث حركاتٍ فقط ينقلنا المخرج عبر الثقب، أولًا في حركةٍ لخطوطٍ طوليَّةٍ متعدِّدة الألوان، وثانيًا بالتركيز على ملامح البطل من وراء خوذته الفضائيَّة، وثالثًا من خلال حركةٍ لخطوطٍ أفقيَّةٍ متعدِّدة الألوان. إن السرعة الثابتة في حركة الخطوط الطوليَّة في أثناء ارتجاج رأس البطل بسرعةٍ عالية، ومن بعد يحدث تسارعٌ نسبيٌّ للخطوط بينما نرى رأس البطل في حالة ثباتٍ تامٍّ بملامح هلع، حتى وصولنا إلى التسارع الأقصى للخطوط وقد انقلبت إلى مدى أفقي، إن هذا كله ليس إلا لعبًا عميقًا بمفهوم الزمن عبر الصورة بواسطة الحركة بقطبيها تبطيئًا وتسريعًا، والأهم من ذلك هنا: بواسطة الألوان.

كيف خرجت علبة الألوان هذه من الأبيض والأسود؟

في البدء كانت الرسومات في بطون الكهوف، ثمَّ كانت التماثيل والنحَّاتون، ثم كانت اللوحة والرسامون، من بعدها كانت الصورة والمصورون، حتى حُرِّكت الصور فكان الفيلم، ورأى المشاهد ذلك حسنًا. ثمَّ جاءت اللحظة الفارقة الأولى في تاريخ السينما بدخول الصوت على الصورة، ورأى وسمع المشاهد ذلك حسنًا. لم يشعر بفقدان شيءٍ كبيرٍ رغم أنَّه عمليًّا فاقدٌ لأهمِّ عنصرٍ احتكَّ به طوال تاريخه البصري مع اللوحات والرسامين: الألوان. ثمَّ جاءت اللحظة الفارقة الثانية في تاريخ السينما بدخول الألوان. وحينئذ، رأى، وسمع وانبهر، المشاهد ذلك حسنًا.

في هذا ابتسار (مرِحٌ؟)، وإن ودَدناه اختصارًا، على التاريخ البصريِّ بشكلٍ أو بآخر، وإلا فكلُّ جملةٍ تحتاجُ إلى شرحٍ وتفصيلٍ يطول.

يُرى عادةً في سياق التاريخ البصري، إلى الصورة بوصفها تطورًا صناعيًّا للوحة، باستخدام الآلة عوضًا عن الأداة، وإلى الأفلام تطورًا بصريًا للأدب، عبر الصورة والحركة بدلًا من اللغة (الرواية والمسرح تحديدًا). ولهذه الرؤية، بكل تأكيد، وجاهتها الكبيرة، إلا أنَّه من الممكن النظر إلى الأمر من جهةٍ مختلفة: أوليست الصورة الفوتوغرافية أشبه ما تكون بالمنحوتات منها باللوحات، حيث تلك الخطوط الرهيفة في تفاصيل المنحوتات، وحيث الخطوط الفاصلة بين الضوء والظل في الفوتوغراف تقابلان بعضهما بعضًا، حيث الصمت المُوحي في كليهما، والأهم، حيث الثبات التام؟ كِلا الصورة والتمثال يعتمدان بشكلٍ رئيسٍ في جماليتهما على تثبيت لحظةٍ ما، بعكس الفيلم واللوحة وحركتهما. سيبدو أنَّ الكلام مفهومٌ فيما يتعلَّق بالفيلم، إنَّما بخصوص حركة اللوحة، ففي ذلك تعقيد.

إن ما حاوله جاهدين كثير من الرسامين في أعمالهم هو إعطاء الحركة في إطار، وحيلتهم في ذلك كانت عبر الألوان. ومن باب التمثيل، لا الحصر والتفصيل، سأشير إلى عدَّةِ أسماء وأعمالها للنظر إليها من وجهة النظر هذه: ميوعة لوحات «دالي» التي تجعل الزمن يتحرك بقرفِ وبطءِ مجموعة من الحلازين؛ تكعيبات «بيكاسو» التي تعطي الحركة جهة مختلفة في الكراكيب التي لو تحركتَ معها تفاعليًّا كمتلقٍ لأعدْتَ ترتيبها ولألفيتَ الأصل المكركب أجمل؛ سطوة العنف، وجمالياته المغايرة، في أعمال «بيكون» حيث الدم واللحم والتشوهات تعطيك حركة التمزيق والشق والتهديم؛ أعمال «غوخ» وما فيها من حركات فرشاة مُصابٌ صاحبُها بضرب من الهستيريا تُريك كيف يتحرك العالم مشوشًا ومختبطًا في عين صاحبها المريض. هذا عدا أعمال الرسامين في عصر النهضة واستعمالاتهم لتجريب إمكانات اللون، وتحديدًا في تفصيلة رسم الضوء والظل، وذلك في محاولة إضفاء الحركة على الثابت بطبيعته. ولقد تعمَّدتُ ترتيب الأسماء بشكلٍ عكسي تاريخيًّا، من الأحدث إلى الأقدم، في محاولةٍ لإيضاح الحركة من أوضحها إلى أقلِّها وضوحًا.

عودًا إلى صاحبنا

عند وشوك دخول بطل فيلم «2001: أوديسة الفضاء» إلى ما وراء الفضاء وخروجه من الثقب الأسود، كان التركيز على عينه، ثم انفتح مشهد من شوَاشٍ نجميٍّ واسع تكثَّف وتكثَّف حتى انقلب مرةً أخرى إلى مُقلة عين، وكأنَّنا بالمخرج يقول: «ليس الثقب الأسود إلا عينٌ إلى جهة أخرى».

العين، إذًا، هي الثقب الأسود المستهدَف بالنسبة إلى المخرجين ليدخلوا منه إلى فضاءات المُشاهد الداخلية، وأهم سبل الدخول بالصورة يكون باستعمال اللون. إن استعمالات كوبريك للألوان متعدِّدةٌ بتعدُّد باليتة الألوان التي استخدمها على طول مسيرته الإخراجية، ولو أردنا أخذ اللون الأبيض عنده - عابرين خِفافًا على مجموعة من الألوان - فإن الرجل مثلما استعمله برمزيته المعهود عليها رمزًا للبراءة والصفاء الأوليّ، من ناحية، فهو في نواحٍ عديدة من أفلامه يأخذ منه خلفية واسعة لتبريز ألوان أخرى. ولن يكتفي الرجل بهذين الاستعمالين، إنما سيستمتع بالسخرية من الأبيض ورمزيَّته إلى البراءة إذ يستعمله لونَ أساس لأزياء أبطال فيلمه «برتقالة آلية» (A Clockwork Orange - 1971) الأبعد عن البراءة والأكثر خباثةً وشرًّا. في «أوديسة الفضاء» نراه وقد لعب بالأخضر على درجةٍ رهيفةٍ بخلطه مع الأبيض ليعطي في النتيجة اللون التفاحي. بهذه الدرجة من الأخضر وفي ذلك المشهد الختامي من الفيلم (حيث البطل في الحالة الأرقى للإنسان في ما وراء الفضاء: نراه شيخًا هرمًا وطفلًا) يسيطر اللون التفاحي بحيث يضرب في جهتين من الترميز: الأخضر لونًا للحياة، والأخضر لونًا للموت. أما الأرجواني فهو لون يُعرف بوصفه لون الموت، في المعتاد، وهو اللون المسيطر في باليتة ألوان آخر أفلامه «عيون مغلقة على اتساعها» (Eyes Wide Shut - 1999)، مسيطر منذ الملصق الرسمي للفيلم وإلى غالبية مشاهد الفيلم، وتحديدًا مع بائعة الهوى التي يلتقيها البطل، وفي شيوع اللون على مراسيم الطقوس، بل إنَّ السرير الزوجي للبطل أرجواني كذلك، غير أنَّ الفيلم ليس عن الموت وإنما عن الغيرة، وهنا قلبٌ آخر. أما الأحمر، فهو دائم الوجود في أعمال كوبريك، لون الخطر، لون الحدث الوشيك، لون الدم، غير أنه استُعمل بين يدي الرجل كَلَونٍ للخوف: «إنني خائف، إنني خائف يا ديف». هذا ما يقوله «النظام هال 900» لبطل «أوديسة الفضاء» ديف، في آخر جملة واعية له قبل دخوله لحالة الهذيان والانطفاء التام. أعيدُ على التأكيد بأننا هنا نعبر خِفافًا على ألوان كوبريك، وأنني أشير أكثر مما أؤشّر، وإلا فإن التفصيل في كل لون على حدة سيأخذنا إلى مناطق بعيدة، فالأزرق لديه -أي كوبريك- ليس لون الحزن وحده بل لونًا للغرائز، جنسيةً في عمل3 وعُنفيةً في آخر4. ولعل أهم فيلم تعددت فيه استعمالات الرجل للألوان للدرجة التي صار فيها يرسم لوحة واسعة ويحقِّق حلم أجداده الرسامين بالدرجة الأكثر قربًا إلى لوحاتهم هو فيلم «باري ليندون» (Barry Lyndon - 1975)، والذي لم أذكره بكلمة لأنه إما أن يؤخذ كاملًا ويُفصَّل فيه أو يُترك في سبيل حاله، لونيًّا على وجه الخصوص.

لم يكن وصول ستانلي كوبريك إلى هذه المرحلة من التحكم باستعمالات الألوان والتناولات لموضوعات بعينها تشغله - لم يكن ذلك إلا شجرةً من بذور بُذرت في فترة اشتغاله فوتوغرافي ومخرج وثائقيات. إن حديثنا السالف عن شِبه - السيمترية وثنائية الظلِّ والضوء في فوتوغرافيا الرجل لم تكن إلا محاولةً للقول بأن أُسس الإطارات كانت هناك في صنع مَشاهد من قبيل مشهد الثقب الأسود أو اجتماعات سادة القوم في فيلم «باري ليندون». والحديث عن المخرج بوصفه فيلسوفًا بتناول موضوعة الزمن مجرد تلويح إلى موضوعات أخرى لا تقل فلسفية في مجمل أعماله. إن كل ما قام به «كوبريك الثاني» قد سبقه إليه «كوبريك الأول»، وإنما الفارق في النضج الفني، غير أنهما اتّحدا في كوبريك واحد يكسر كلام «سركون بولص» الذي افتتحنا به هذه السلسلة: «البدء نختاره/ لكن النهاية تختارنا/ وما من طريق سوى الطريق». لقد أرانا كوبريك التام أنه - وإن كُررت هموم الصانع منذ بداياته وما زالت تلح على طول التجربة - فبالإمكان اختيار البداية مرة أخرى بطريقةٍ تؤكِّد على أنَّه سوى الطريق كثير من الطرق.