خيط البدايات-سجاد النهايات

لعلّ رابطًا خفيًّا يوجد بين أمرين متباعدين، كمثل الذي يربط بين عنوان آخر فيلم من أفلام المخرج الكبير ستانلي كوبريك وأولى عدسات الفوتوغرافر الصغير ستانلي كوبريك. «عيونٌ مغمضة على اتّساعها»، هذا ما كان عليه عنوان الفيلم، كما هو معلوم؛ عنوان بشعرية عالية وذكاء متقد في التلاعب على معنى العنوان الأصلي للرواية المقتبس عنها الفيلم. أعني رواية "حُلم" للروائي النمساوي آرتور شنيتسلر. التلاعب يتأتّى من حيث إن العين في الحلم مغمضة وأن الحلم عندما يدور في لوالب الغيرة بين متحابين يكون الإغماض انفتاحًا للعين أو غورًا للبصيرة في ظلام الشك والارتياب بالمحبوب. غير أن هذه رحلةٌ متأخرةٌ كثيرًا ما بين "الكوبريكيْنِ" – بالمثنّى، إن جاز القول – اللذين ننوي الحديث عنهما. أما الرابط، وبرغم طول الرحلة، فقد ظل يمتد، مثل خيط رفيع، ما بين العدسة الأولى للفوتوغرافر وتهويمات الحلم الغيران للعيون المغمضة على اتساعها.

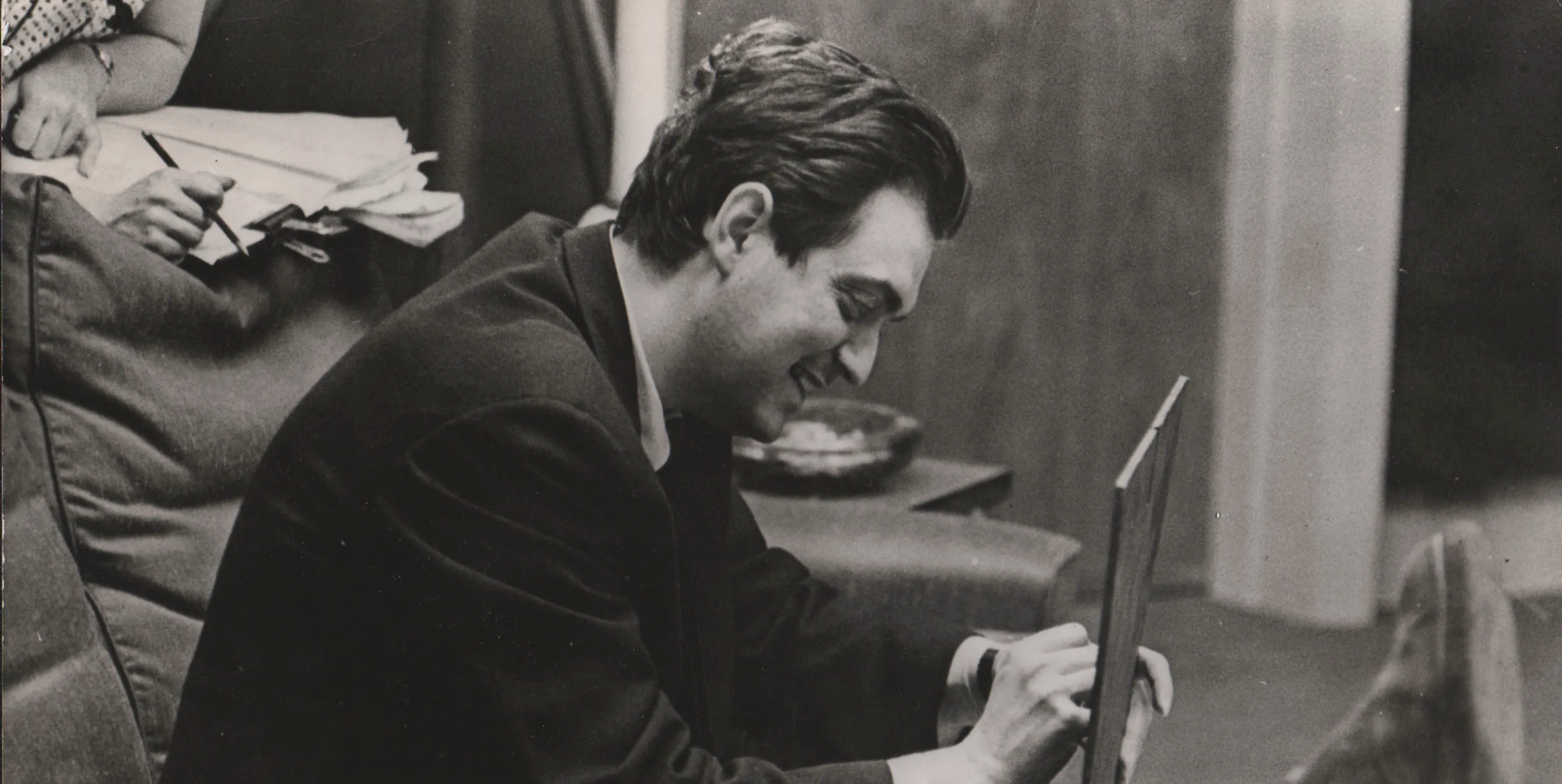

من المفترض أننا سنتحدث عن البدايات، بدايات ستانلي في حالتنا هذه، إلا أنني أقفز من نهاية إلى بداية، مثل قرد. ولا بأس في ذلك، كما أظن، فكلها متقابلاتٌ أو نظائر. على الأقل، نحن نحاول الوصول إلى ذلك وفهمه. هذا ما يعلمنا إياه سركون بولص: «البدء نختاره/ لكن النهاية تختارنا/ وما من طريق سوى الطريق». والطريق التي سار فيها ستانلي ابتدأت بهدية من والده، وهو في الثالثة عشرة من عمره، إذ أهداه كاميرا فوتوغرافية. هذه الهدية جعلت الصبي يجرب التصوير ويدخل رويدًا رويدًا إلى عالم صناعة الأفلام. بعد أربع سنوات من تلك الهدية، حين بلغ السابعة عشرة من عمره، نال الشاب ستانلي أول عمل احترافي له بوصفه مصورًا صحفيًّا لمجلّة "لووك" النيويوركية.

في سبيل الوصول إلى عالم الحُلم الذي سيرسمه ستانلي، بعد ما يقارب النصف قرن، في فيلمه الأخير، كانت البداية شديدة الواقعيّة. بعيدًا عن الدهاليز الطقوسية للأثرياء وعوالمهم الجنسانية-الدينية، كان الفوتوغرافر - بكاميراه - حاضرًا في الواقع البسيط، ملتقطًا تفاصيل المدينة وعوالمها: في متروهات نيويورك، ملاعب السيرك، الشوارع، الحافلات، بعض نجمات السينما، عوالم الملاكمين.. إلخ. صحيح أنه في مرحلة من مراحل احتراف الفوتوغرافيا وصل إلى تصوير نجومٍ من أمثال المغني والممثل الشهير فرانك سيناترا، بل وكُلَّف مرة بتصوير الرئيس الأميركي آنذاك آيزنهاور، إلا أن البداية كانت من الشارع: التقاط للحظات عابرة، لعشاق يتحابون أو يتناكفون، في المترو أو في السينما، لراقصات وبهلوانات في السيرك، لصبي يلمّع الأحذية…وغيرها مما لو أخذنا في تعداده فلن ننتهي قريبًا. لقد قضى الرجل خمس سنوات في التصوير الصحفي أنجز خلالها نحو تسعمئة صورة، والمهم هنا هو محاولة أن نرى الرابط بين الكوبريكيْن.

المخرج، من جهة، حكّاءٌ…الفوتوغرافر كذلك

واحدة من أهم الأدوات التي صُقلت عند ستانلي المخرج، بفضل تجربته كفوتوغرافر، أنه خط لنفسه محاولةً في الحكي عبر الصورة الثابتة. نرى في واحدة من التقاطاته[1] مجموعةً من مديري الإعلانات وسط نيويورك، وقد تجمعوا خارج مبنى عملهم ناظرين للأعلى. إلامَ تحديدًا؟ هذا بالضبط ما يشعل مخيلة الناظر إلى الصورة، وهو بعينه عمل الحكّاء. ثمة حكاية تُحكى في الصورة بلا تفاصيل كثيرة. لِمَ خرج كل هؤلاء الموظفين دفعة واحدة؟ ما الذي ينظرون صوبه؟ تتمنى، في لحظة، وأنت تتأمل في الصورة، لو أنك تملك القدرة على رؤية الجانب الآخر منها؛ أن تنظر إلى ما ينظرون إليه. لكنك ستدرك، سريعًا، أن الفكرة تكمن في النصف الناقص. الحكّاء الماهر يترك الفرصة لخيالك كي يتحرك مع الحكاية، وذلك بمهارة الإنقاص في التفاصيل، لا الزيادة. أما زيادتها فثرثرة.

في سلسلةٍ[2] من سلاسِله الفوتوغرافية، قام ستانلي بالتقاط صورٍ من داخل مترو نيويورك. تتضمن السلسلة صورًا عديدةً لأفراد عائلة بجوار بعضهم، ولرجل يبدو كأنه عائد من يوم عمل طويل، وللداخلين والخارجين من المترو وإليه عبر السلالم الكهربائية، ولعشّاق يتعانقون. من كل صورة على حدة يستطيع المرء الخروج بحكاية. إلا أن اللافت هنا هو غش ستانلي، في عملية تُشابه إلى درجةٍ كبيرةٍ كذبةَ الروائي؛ إذ يحكي من نسج خياله كذبةً تصادق على الواقع بأكثر مما يفعل الصدق عينه. أعني أن بعضًا من صور العشاق التي كان يلتقطها ستانلي لم تكن إلا لأصدقائه. لقد كان يطلب منهم مساعدته في تمثيل دور عاشقين متعانقين، كما في صورة المترو، أو متناكفين، كما في صورة السينما. إن هذا الفعل - بالاستعانة بأصدقائه - يُظهر لنا رغبة الفوتوغرافر الصغير في الحكي عبر الصورة من ناحية، ومن ناحية أخرى يُعد الصقلَ الأول لأداة المخرج، الذي سيكون عليه لاحقًا، في توجيه الممثلين خلال أفلامه.

السيمترية-إلا رُبعًا

لَرُب قائل سيجادل بأن كل الصور تحكي حكايةً ما بشكل أو بآخر. وفي هذا جانبٌ من الصحة. لكن المهم هو كيف تُحكى؛ ففي عالم الفوتوغرافيا، تصبح العينُ أو كيفيةُ النظر، والعدسةُ، والأبعادُ، والإطار أو الحدودُ كلها عناصر توازي الأسلوبَ اللغوي في الحكاية المكتوبة بأدواتها وآلياتها. كانت الأدوات عند كوبريك تتطور بفضل التجربة التي امتدت على طول ملازمته للكاميرا، والأمر نفسه كان يحدث في أفلامه. أما مع التصوير الفوتوغرافي فقد حدث الأمر لأول مرة، للصبي الذي كان يندر أن يُرى من دون كاميرته المعلقة على صدره، في الثالث عشر من أبريل/ نيسان من سنة 1945، وهو اليوم التالي لوفاة الرئيس الأميركي فرانكلين دِ روزفلت[3]. تُظهر الصورة كشكَ بائع صحف، وحوله صحفٌ معلّقة بصفحاتها الأولى، وبالبنط العريض، تُعلن وفاة الرئيس الأميركي. ما من تعقيدات فنية في الصورة، لا من ناحية الضوء مثلًا ولا من ناحية الزاوية. جاءت الصورة في بساطتها الأولى، حيث التركيز الأكبر كان على الخبر، وعلى محاولة التقاط انعكاسه من ملامح بائع الصحف بوضعية جسده المنكفئة، إذ يجلس مستغرقًا واضعًا يده على خده. بعد ثلاث سنوات، أي في عام 1948، يلتقط ستانلي واحدة من روائعه الفوتوغرافية*؛ نرى صورةً من سيرك يَظهرُ فيها ثلاثة بهلوانات على حبلٍ معلقٍ في وضعيات بهلوانية، وتحتهم نرى مدير العرض يهتف داعيًا الجمهور للقدوم إلى عرضه البهلواني. هذه الدرجة من شِبه-السيمترية[4] (التناظرية) يستحيل أن يصل إليها فنان بمجرّد قفزةٍ واحدةٍ. لو حاولنا التدقيق في الصورة إياها فسنرى حالةً جماليةً من شِبه-السيمترية في التوازي المنقوص للبهلوانيتين المقلوبتين، وفي تقاطع عصا البهلوان مع الحبل المُعلق؛ حيث توشك عصا البهلوان، بشكل ما، أن تفصل الصورة إلى صورتين. فمن جهة لدينا البهلوانات، ومن جهة أخرى مديرُ العرض الذي يهتف. المدير في المقدمة يحكي عن البهلوانات، والبهلوانات يؤدون حكايتهم في الخلفية، وخلف الكاميرا ثمة ما لم يُحكَ داخل الإطار (حدود الصورة). بهذه الطريقة، ندخل في ثلاث طبقات من الحكي بفضل الأسلوب الماهر لكوبريك.

إن حالة شِبه-السيمترية تُعطي القوة الجمالية الأعلى لمفهوم السيمترية الخالصة أو الكاملة. إننا لو قسمنا فولةً إلى نصفين فذلك سيجعلنا، كطريقة تفكير ونظر في البداية، ننحاز ونرتاح إلى الشكل السيمتري الكامل بين نصفي الفولة. إلا أننا لو أتينا بألف فولة وفولة – على غرار ألف ليلة وليلة – وقمنا بتقسيمها جميعًا إلى أنصاف متكاملة السيمترية، فإن ذلك لن يكون إلا مشهدًا من الرعب المُهندَس. هذا ما نراه في أعمال الدِستوبيا، حيث الزوايا دائمًا متناظرة، الشخصيات متناظرة، الأزياء متناظرة، حيث تظهر كلها بنفس اللون للجنس الواحد. كمثال على ذلك، مسلسل «حكاية الجارية» (The Handmaid's Tale) وتناظر أزياء النسوة فيه، كل حسب طبقتها من جارية أو حُرة. التكنيك معروف وليس بجديد، إلا أن المثير عندي هو مساحة المشابهة – إن جازت التسمية – بمعنى؛ إن الحالة المنقوصة من السيمترية هي ما يعطي الدفعة الأقوى لجماليات التناظر. صورة ستانلي للسيرك تُظهر ذلك بأجلى طريقة: إنها حالة ما بين-بين. ما من نقطة تعطي نصفي تناظر كاملين، بل أرباعٌ تزيد أو تقل قليلًا. طياتٌ متجاورة، وتحت هذه الطيات تنطوي جمالياتٌ عديدةٌ.

عندما قرر كوبريك الثاني – المُخرج – أن يُغيّر من مسار أفلام الرعب، قام بصناعة فيلم «البريق» (The Shining - 1980)، وتسلّح، من بين أدوات كثيرة، بالسيمترية الكاملة. إلا أنه عرف كيف يتلاعب بها بحيث يختار اللحظة المناسبة لكسر ذلك وتعميق شعور الخوف. ممرات الفندق بأبواب متناظرة، السجاد برسوماته الهندسية متناظر، حرفا "آر" في مفردة "مِردر"[5] التي يكتبها الطفل متناظران، الطفلتان التوأم، المتاهة متناظرة مع ربطة عنق البطل؛ المتاهات بعمومها تعتمد في هندستها على تناظر يتوه فيه كل داخل إليها. يخلق كل هذا حالةً من الرعب في نفس المتفرج. إن حالة التناظر التام – وتكرارها – تُسبب توترًا للنفس البشرية؛ من ناحية، فهي مملة وتجعلك تتوقع كل ما سيأتي، لإنك إذا عرفت نصف الشيء فقد عرفت نصفه الثاني مباشرةً قبل رؤيته، ومن ناحية أخرى، فإن تكرار ذلك على كل شيء من حولك يرفع في أعصابك حدة التوتر. مشكلة السيمترية الكاملة أنها تخلق جوًّا من الضجر؛ كل شيء مطابقٌ للذي يقابله. والضجر إذا اشتد ينقلب إلى رعبٍ بفعل الشعور الملازم بأن التطابقات لانهائية. هذا ما يفعله كمال السيمترية. لكن، ماذا لو انكسر ذلك، ماذا لو دخلنا في منطق المشابهة؟ حينها قد ندخل في حالة من الجمالية كما رأينا أعلاه في صورة السيرك، إلا أن ذلك قابل لأن ينقلب تمامًا إلى الضد.

مصعدان متجاوران، أعلاهما مؤشرا طوابقِ المصعدِ المتجاوران، لوحتان صغيرتان على جدارين متقابلين، أريكتان متقابلتان، مدفأتان كذلك. مشهد مرسوم بسيمترية تامة. وفي حين أن حالةً من التوتر والقلق تنتابنا بسبب كل هذه التناظرات والجو الغريب، فإننا في حاجة إلى ما يكسر أو يغير، لعلنا نخرج به من شرَك المضلعات المتناظرة هذا. إلا أنه، وفي اللحظة التي ينكسر فيها التناظر بالفعل، فإن التوتر ينقلب إلى رعب: على حين غرة ومن حيث لا يُتوقع، يخرج من طرف المصعد فيض من الدماء مثل شلّال هادر. إن المخيفَ أكثر من ضجر السيمترية، نفسيًّا، هو غيرُ المتوقع. هذا بالإضافة إلى أن الحالة الجمالية، ما بين الهندسة المتقنة في مضلعات ومحاور السيمترية والانسياب الذي هو بطبيعته سمة للمادة السائلة – دمًا كانت أو سواه – غير متقنةٍ وعشوائية. في التقاء هذين الضدين ما يجعل المتفرج مشوشًا ومستلذًّا، في آن واحد، أي في التقاء المحدّد وغير المحدد، النظام والفوضى.

هكذا فإن "الكوبريكينِ" اللذين نتحدث عنهما، هما بدورهما، ليسا في حال من السيمترية الكاملة، بل من السميترية-إلّا. لكن، ألستُ بدوري أحاول مناظرةَ بعض أعمال الفوتوغرافر ببعض أعمال المخرج؟ ألست أصطنع ذلك؟ كدت أقول: بلى…إلا أنني أقوم بما يشبه ذلك، بشبه-سيمترية!